- 事例紹介

- IT活用

温暖な気候と風土が生み出す、マンゴー、パイナップル、ゴーヤー、紅芋などのカラフルかつ栄養豊富なフルーツや野菜。全国でも人気の味の産地である沖縄ですが、農業経営体の年間収入は全体で192.8万円、うち農業所得は86.7万円と、全国平均の半分程度(※1)にとどまっています。離島という地理的不利による高い輸送コスト、平年値7.7個にもおよぶ台風接近(※2)による被害など、特色ある環境と表裏一体の課題も大きな要因です。

日本本土と比較して不利な点も多い沖縄の農業を、稼げるものに変えていくためにはどうすればいいか。多くの人が考え、解決の糸口を探してきたこの問いかけに、ひとつの道筋を示しつつある組合があります。それは、「農家同士が組み、協力し、共同事業を行うことにより経済的自立を支援することで、農家の所得向上を実現すること」を目的に設立された『デジタルはるさー(※3)協同組合』。発起人であり、代表理事を務める新垣裕一(しんがきゆういち)さんに、目指すものや取り組みについてうかがいました。

※1 沖縄県農林水産部「沖縄の農林水産業(令和3年3月版)」より

※2 気象庁 台風の平年値より 気象庁|台風の平年値 (jma.go.jp)

※3 はるさー:農家を示す沖縄の言葉で、漢字では「畑人」。

成功体験が後押し。ノウハウを皆で共有し、発展できる場を目指して

10代の頃から自分自身の存在意義を問い、社会課題の解決に目を向けていた新垣さんは、「儲かる農業の仕組みを構築したい」という思いを胸に農学部へ進学。農業の技術・経営や販売などの相談・指導、うるま市の農水産業振興戦略拠点施設などでの勤務に加え、IT企業勤務も経験します。

デジタルはるさー協同組合(以下、デジはる)誕生の大きな一歩は、所得向上を後押ししたいという思いで農家に真摯に向き合ったことでした。

新垣さん

「農家さんと個人的にSNSやクラウドファンディングを活用した企画やブランディングなどを行っていました。結果、農家さん自身の手で販路を開拓するなど、大きな成果につながったんです。デジタルやITを活用すれば、小さな農家でもこだわりや農作物にかける思いを発信し、ブランディングや販路開拓を実現できると実感しました。IT活用のサポートやノウハウを共有できる場があれば、農業全体が良くなっていくのではないか、と考えたんです」

高齢化が進みデジタルやITが身近でないことはもちろん、農家の本分は農作物を育てること。日々の作業に加え、栽培技術や肥料などの情報収集に時間を割くことが多く、新たなツールであるデジタルやIT活用が進まないのも当然なのだそうです。ECサイト利用は広がりつつあるものの、その効果は限定的なものにとどまっています。

農家の思いを消費者にダイレクトに伝え、差別化や新たな収入源創出も実現できるツールの活用方法を皆で共有し、発展していきたい。農家と農家を支援する企業を結びつけ、新たな価値創造につなげたい。新垣さんは、支援した農家とともに、デジはる立ち上げを決意します。

沖縄の農業をリードする、実績あるプロフェッショナル集団

農業は様々な人、地域の力を借り、支え合って成り立つものだと感じていた新垣さんは、株式会社ではなく組合という形態を選択。組合の作り方をゼロから勉強し、様々な分野の考え方やフレームワークを参考に、枠組みを作り上げていきました。

農林水産省が提唱する「ローカルフードプロジェクト(LFP)(※)」もそのひとつです。 第6次産業化、農商工連携といった過去の取り組みの問題点を踏まえて提唱されているLFP。農家の負担が大きくなりすぎたり、過度な値下げ交渉にさらされたりすることを避けるためにも、社会課題の解決と経済性の両立を目指すことが明確に打ち出されています。

デジはるの設立趣旨にも、組合が目指すものとその理由が明確にホームページに掲載され、事業説明でも必ず触れられます。

約1年の準備期間を経て2023年2月に設立されたデジはるの会員資格には、農家はオンライン販売年間30万円以上、その他事業者は農業経営支援5年以上の実務経験という決して低くない水準が定められています。これは、「組合を沖縄の農業をリードする存在にしたい」という強い意図の表れです。

新垣さん

「デジタル・ITを使いこなして農家さんの所得を上げるための組合です。どんな仲間とチームを組むか。組合員はこれからそうなりたいと思っている人なのか、すでにそれを達成している人なのかと考えた時に、組合員が沖縄の農業をリードする、実績あるプロフェッショナル集団にしたいと思ったんです。また、支援する側の事業者さんにも、農家さんの利益を考え、しっかり寄り添ってきた実績を求めたかった。そこで、あえて高めのハードルを設けました」

その一方で、一定の会費を支払うことで組合に参加できる賛助会員制度も採用。目指すものを明確に打ち出し、資格は満たしていないものの今後活用を進めたい農家、農家を支援する熱い気持ちを持つ事業者にも広く間口を開き、農家の所得向上を後押しする推進力を確保する仕組みを整えたのです。

※ローカルフードプロジェクト(LFP):農林水産省が提唱する、地域の食品産業を中心とした多様な関係者が参画するプラットフォームを形成し、地域の農林水産物を活用しながら、事業者間の協働を促進し、社会課題解決と経済性の両立を目指す持続可能な新ビジネス創出を目指す取り組み

大手コンビニとのコラボも生んだ「マンゴーレスキュープロジェクト」

『物販による農業収入UP』『農業外収入の創出や付加価値・ブランディング、商品開発』『人手による仕事量UP』の3つを軸に活動を始めたデジはる。新垣さんが培ってきた幅広い人脈や会員となった農家・事業者からの紹介・口コミ、SNSでの情報発信により、会員数は順調に増えていきました。

最初の大きな取り組みとなったのは、2023年8月初旬に沖縄本島付近を迷走した台風第6号接近の際、被害を受けたマンゴーの買い取りおよび販売です。

台風接近に際し、各農家では耐風補強や事前収穫などの対策も行います。しかし、その効果は限定的で、暴風による落果などで傷んでしまう場合はもちろん、収穫を早めたことでサイズや色づき、糖度が足りず規格外となり、価格が大きく下がってしまうことも。被害を免れて収穫できても、空路の乱れで県外向けに出荷できず、廃棄するしかない状況になることも珍しくありません。

デジはるは台風によるこうした被害を軽減しようと、接近前から準備を始めていました。台風によって傷ついたマンゴーも市価の約4倍の価格で農家から買い取って冷凍。台風通過後すぐに「マンゴーレスキュープロジェクト」と銘打ち、ECサイトで冷凍規格外マンゴーの販売を開始します。

「台風被害を受けたマンゴーを救おう」というSNSでの呼びかけも功を奏し、またたく間に400kgを売り上げ、県外食品会社にも2tを販売。ピューレやドライフルーツなど、組合員や組合員の紹介でマッチングした企業とのコラボレーションで、加工や商品開発も実現します。

さらに、SNSを通してこの取り組みを知った大手コンビニエンスストアの商品開発を行う東京の企業からのオファーで、グミの原材料として約800kgを提供することになります。商品は2024年4月に販売開始され、台風被害を受けた規格外マンゴーの使用で「環境にも優しい」と話題を呼び、大好評を博しました。

毎年のように接近し、大きな被害をもたらす台風。これまで、その対策は個々の農家の取り組みに任され、被害や損失を防ぐ仕組みの構築はなされていません。そこへ大きな一石を投じることができた、と新垣さんは語ります。

新垣さん

「農家、パティシエ、加工業者など、組合に集ってくれた様々な方の協力なしには実現しなかったプロジェクトでした。台風は毎年来ます。被害を受けたもの、県外に出荷できないマンゴーでも、冷凍や加工技術を活用して限定商品として販売すれば、損失ではなく新たな価値を生み出すことができる。台風被害を最小限に防ぐ取り組みの一例を示すことができたことは、組合としての大きな成果だととらえています」

農家のアナログ情報をデジタル変換・発信で販路拡大、農業外収入も創出

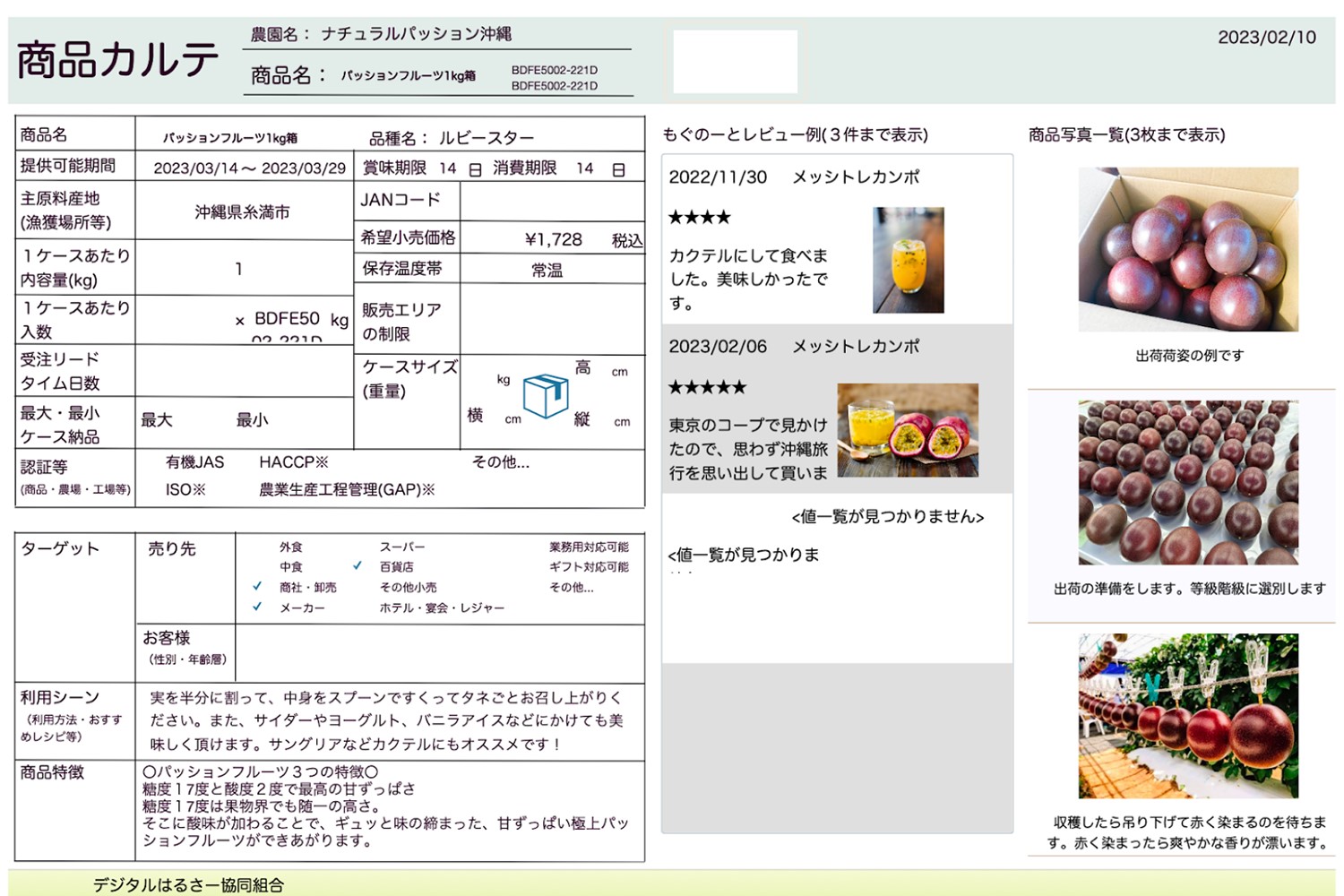

デジはるでは、データベース管理システムを使用し、組合員の農産物や加工品について、「農家の作物にかける思いやこだわり」「収穫期・収穫量」「品種・特徴・利用方法」をまとめた『商品カルテ』を無料で作成。一括販売を行うECサイトに掲載しています。

これは、農家の思いや農産物の特徴を消費者に伝え、ブランディングにつなげるのと同時に、小売店とのパイプ役を担うバイヤーが求める情報を1ページでわかりやすく示すのがねらい。バイヤーが取引を検討する際に最も重視する収穫の時期や収穫量を可視化することに加え、既存の流通経路ではわからなくなってしまう、「誰が、どんな方法で作ったのか」というアナログ情報をデジタル化して発信しているのです。

新垣さん

「組合員の農家さんは品質を重視し、自然栽培などにこだわっている場合が多い。でも、これまでの既存の流通経路では、その他のものとの違いが見えなくなってしまっていました。農家さんの思いや農産物の持つ特徴をしっかりと伝え、バイヤーにとって重要な情報を凝縮し、デジタルデータとしてECサイトに掲載することで、県内外に発信することができます。

実際、全国のこだわり農産物を発掘し、空路輸送で鮮度を保って小売店へ届ける、航空会社発のスタートアップ企業とのマッチングにつながり、ある農家さんのピーマンを東京の大手スーパーで販売することができました」

農家の持つノウハウを最大限に生かし、農業外収入の創出を実現する取り組みも順調です。会員の休耕地を活用し、現役農家が野菜栽培を指導・月2回のフォローアップでサポートする畑人(はるさー)体験塾は2023年11月から2024年4月まで行われ、7グループが参加。就農希望者に向け、現役農家が講師を務め、農作物の栽培や収穫、流通の仕組みを座学や実地研修で伝える9カ月間の『農業研修生プログラム』も2023年8月に開始し、企業経営者や主婦ら6人が受講し、うち2人が新規就農へと進んでいます。

こうしたプログラムは、会員・賛助会員メンバーの力を借りつつ、新垣さんを含む4人の理事が中心となって進めています。進捗管理はNotion(ノーション ※)で行い、YouTubeにアーカイブした会議録画を議事録代わりとするなど、少人数での効率的な運営を可能にし、利益を最大化する工夫も光ります。

随所にITを活用しながら、農家の持つこだわりや思いをデジタル化して発信することで販路を拡大し、知識や情報のシェアで農産物の販売によらない収入を実現。デジはるの取り組みは、目に見えて成果を挙げつつあります。

※Notion(ノーション):2022年に日本語版が発表されたアメリカ発の多機能ツール。タスク・スケジュール管理、ドキュメント作成、ノウハウ蓄積といった業務に必須の様々なツールが一つにまとめられ、「オールインワンワークスペース」と呼ばれる

様々な成果にも「まだまだ実力不足」。共創と発展を見据え取り組みを加速

2024年5月現在、デジはるの組合員数は25、賛助会員数は46。自然栽培の第一人者、食品加工業者、飲食店経営者、シェフ、パティシエ、ホテル経営者、コンサル、グリーンツーリズムインストラクターなど多彩なメンバーが集まっています。収穫体験、出張シェフ、ワークショップなど様々なイベントも開催され、賛助会員も含めたコラボレーションも進んでいます。

県内スーパー・やコンビニにもデジはるの農産物や加工品が並び、県外スーパーとの継続的な取引も開始。順調に進んでいるように見える活動ですが、新垣さんはさらなる充実を見据えています。

新垣さん

「コラボや商品開発、体験プログラムなどを開始できましたが、参画いただけているのはまだ一部。『共に創る』ということはとても大事に考えているので、まだまだ実力不足だと思っています。もっと組合員や賛助会員の連携を広げ、知識やノウハウ、利益を共有できるようにしていきたいですね。また、局所的なものでなく、農業全体に影響を与えられるような企画・運営などにも取り組みたいと考えています」

デジはるでは、今後、畑人体験塾の拡大、農業DX実現に向けたバイヤーや消費者とのマッチングを促進する商談プラットフォーム・LINE内ECの活用、そしてアグリツーリズムに重点的に取り組む方向です。 アグリツーリズムは世界でも注目を集めているコンテンツ。補助事業の活用も視野に入れ、インバウンド向けの1日農家体験ツアーを企画しており、2024年の実証、2025年の運用開始を見込んでいるということです。

顧客の属性データの分析・活用も進んでいます。SNSや店頭販売POPのQRコードなど、様々な流入経路からのアクセスデータを収集し、年代や性別、地域といった属性データを分析。ターゲットをしぼり、「〇〇地域向けの営業を強化しよう」「〇〇層に向けて商品開発を」といったマーケティングを行うことで、より効果的に、より付加価値を向上させる取り組みも進んでいます。

IT・デジタル技術を活用し、農家にしっかりと寄り添って所得向上を実現する取り組みを次々と展開しているデジはる。「夢は農業革命」とまっすぐに語る新垣さんの目指す新たな農業、はるさーの姿を見ることができる未来は、少しずつ、しかし、確実に引き寄せられつつあります。