- 事例紹介

- IT活用

他産業と比較してデジタル化や効率化において遅れを取りがち。そんな印象のある医療機関において、驚くことに、インターネットが一般に普及し始めてから数年しか経過していない2000年の段階でデジタル化を明確に意図したクリニックがありました。

それが、2023年、新たなビルを建設して移転オープンした名嘉村クリニック。睡眠時無呼吸症候群の治療において全国にも名を馳せるこちらでは、現在3名のSE(システムエンジニア)を雇用し、ペーパーレス化はもちろん、オンライン診療やアプリによる予約・来院受付・支払いも実現しています。理事長の名嘉村博(なかむらひろし)さん、院長の名嘉村敬(なかむらけい)さんをはじめとする皆さんにお話をうかがいました。

デジタル化を明確に意図、SEを開院前から直接雇用してクリニックを設立

現理事長の名嘉村博さんは、浦添市の総合病院から独立し開院するにあたり、SEを雇用し、建設段階からネットワークを含めた情報共有システムの構築、電子カルテ導入を行いました。インターネットがようやく普及し始めた時期に、「紙での記録は行わない」という強い意図のもとで設立された名嘉村クリニック。委託やパートナーとなる企業を探すのではなく、SEを直接雇用したのには、次のような理由がありました。

名嘉村博さん

「総合病院時代、IT企業に外部委託でデジタル化を進めようとしたことがあるんですが、こちらの知識不足もあり、上手に課題や意図を伝えられずに思うようなシステムを作ることができませんでした。IT企業とのパイプ役ができる人材の必要性を痛感し、直接雇用するのが良いと考えました。それに、デジタル化、効率化には完成ということはないと思うんです。コアとなる業務や現場の動きを理解し、日々何かしら現れる改善点、職員の感じる課題にスピード感を持って対応できるよう、SEを置くことにしました」

名嘉村さんは、医療系の大学を卒業後し、システム関連の知識にも明るかった石嶺哲芳(いしみねてつよし)さんをスカウトし、開院前の準備段階からSEとして雇用。石嶺さんは、紙での記録・保管があたりまえで電子カルテもあまり普及していなかった当時のことをこう振り返ります。

石嶺さん

「デジタル環境を整備する、紙のカルテは使用しない、ということで、開院準備の段階からご縁をいただき、携わらせていただいています。パソコンをLANでつなぎ、サーバー上でクリニック内のデータを管理し、情報共有できるシステムを組みました。当初は電子カルテも内製していたんですが、さすがに追いつかなくなって既成ツールを導入し、足りない部分を補う形にしました。

病院の業務をデジタル化しようとすると、様々なツールを組み合わせてつなぐ必要があり、連携システムはどうしても内製が必要になります。その部分をがんばってやってきました」

開院当時の職員は10名弱。当初からすべてがうまくいったわけではありませんが、石嶺さんがリテラシーも様々なスタッフをサポートしながら現場の課題に素早く対処できる体制を整え、業務改善を積み重ねて徐々に紙での管理や職員の手作業を減らしてきたそうです。

2003年にはSEを1名増員、電子カルテツールの見直しなども複数回行い、検査結果や画像処理もデータベース化・ペーパーレス化します。

2018年には診療報酬改定によって可能になったオンライン診療への対応も進めましたが、当時は要件が厳しく、オンラインでの対応が一般的ではなかったこともあり、運用は軌道に乗りませんでした。

しかし、こうした時代を先取りした取り組みは、2020年、コロナ禍で大きく実を結ぶことになります。

医療機関のデジタル化を進める大きなきっかけとなったコロナ禍

院内にSEを抱える名嘉村クリニックは、独自システムの素早い構築・運用でコロナ禍の様々な課題やニーズを乗り越えていきました。

2020年4月にはいち早くオンラインでの発熱外来受付を開始。患者の院内滞在時間を検査および処方指示の時間のみに抑えられるよう、ショートメールを使用してWeb上で問診を行い、診療時間を調整する独自のシステムを構築し、駐車場に専用ブースを設置して対応しました。

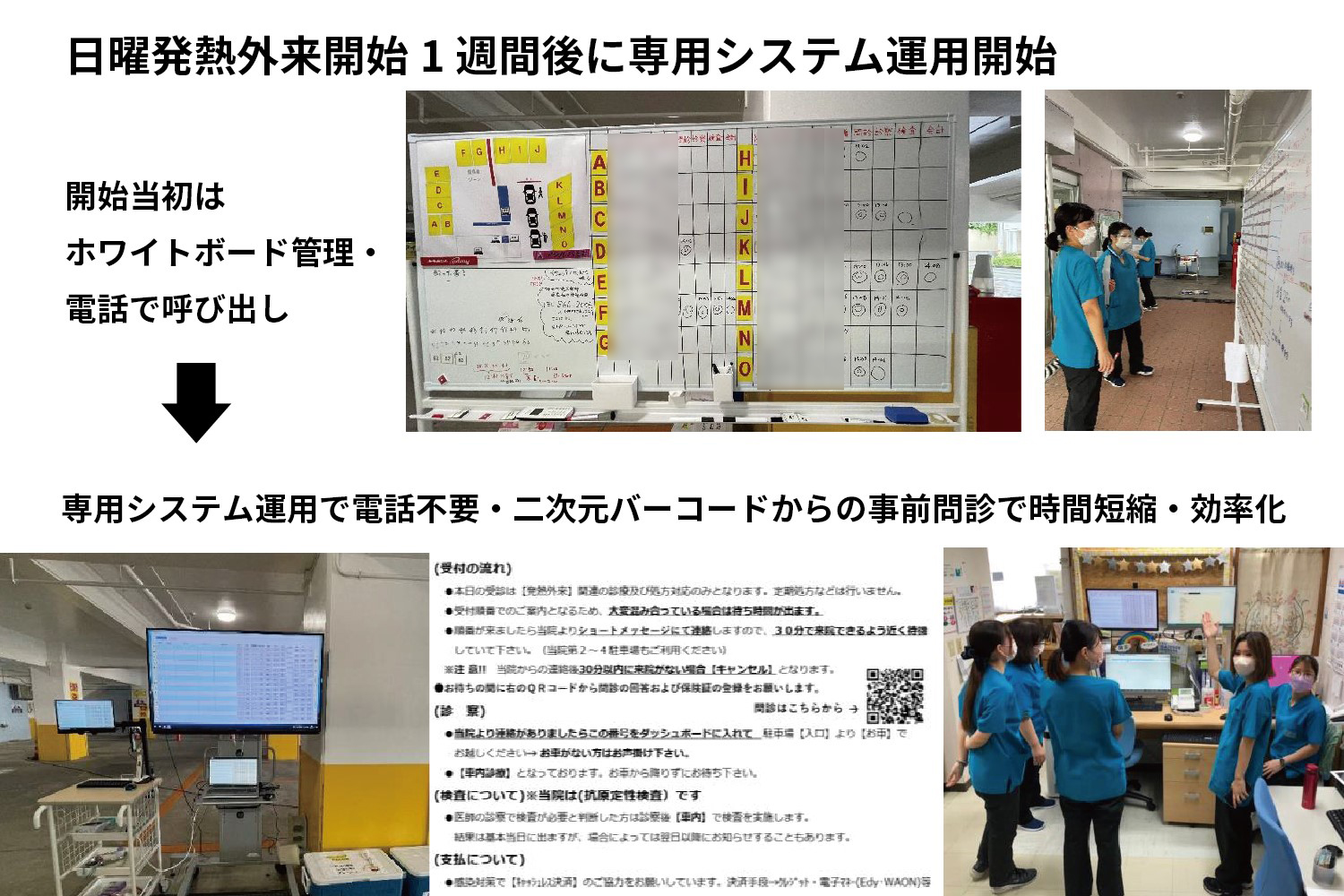

2022年7月24日~8月28日には沖縄県からの要請を受けて日曜発熱外来も実施。二次元バーコードからの事前Web問診実施などのシステム化を行い、対応する職員数を1日最大6名減らしながら計282人の来院者に対処しています。

コロナワクチン接種にも独自の管理システムを活用し、数名の受け入れのみの病院が多い中、1日最大48名の接種を連日実施しました。

医療従事者にとって過酷な時間が続いたコロナ禍。医療機関のデジタル化が大きく進むきっかけにもなった、と語るのは石嶺さんです。

石嶺さん

「医療情報はとてもセンシティブなもので、しっかり守らなければなりません。利便性とセキュリティは相反するもので、そのバランスを取るのが非常に難しいんです。シフト制や現場を第一とする医療関係者へのIT研修などの時間も取りにくい。こうしたことがデジタル化やDXが進みにくい原因だと感じていますが、コロナ禍で大きな変化もありました。Zoomを使った会議が行えるようになったのもコロナ禍の後です。本当に大変な出来事でしたが、変化のためにはこういう大きなきっかけも必要なのかもしれません」

名嘉村博さん

「医療機関は民間企業に比較して危機意識が足りない点もあります。また、専門職であるため経営についての知識が乏しく、事務については軽視しがちな部分もあります。今はたくさんの患者さんがいて大変な状況だとしても、今後人口は減少に向かいます。また、今後高齢化していくのはデジタル機器を使いこなすのがあたりまえの世代。ITツールを使いこなして利便性を高め、オンラインに対応しておかなければ、彼らに選ばれる医療機関ではあり続けられません」

診察の質も高める睡眠時無呼吸症候群(SAS)の遠隔モニタリング

名嘉村クリニックは2020年6月にCPAP(シーパップ)の遠隔モニタリングを全国に先駆けて開始しました。CPAPは睡眠時、圧力をかけた空気を専用装置で鼻から送り込むことで気道を確保し、呼吸を維持するもので、睡眠の質の低下を防ぎ、生活の質の向上、高血圧症や心筋梗塞といった合併症のリスクを軽減できる治療法です。

遠隔モニタリング開始以前は、装置内のSDカードに記録される睡眠時のデータを患者自身が診察時に持参する必要があり、うっかり忘れてしまったり、何らかの不具合でデータが記録されていなかったりということも起きていました。また、受付から診察までの短時間にデータを読み込み、カルテに反映させなければならない点も課題だったそうです。

CPAPを担当する比嘉幸乃(ひがゆきの)さんは、遠隔モニタリングの効果を次のように感じています。

比嘉さん

「患者さんのデータを事前に取得できるため、受付から診察までに慌ただしく確認するのではなく、状況をしっかり把握してから診察に臨めるようになりました。スムーズに対応できるようになったのはもちろん、患者さんのお話をゆっくり聞ける時間と心理的余裕が生まれています」

SDカードの情報を取り込み、電子カルテに反映させるまでのステップは、当初は煩雑なうえ約5分程度は必要でした。しかし、API(※)を活用したシステムを組み、カルテと連動させることで1 件あたり約 30 秒に短縮。

日々の情報をクラウドから把握できることで、使用状況などが思わしくない場合は電話でも指導。オンライン診療との併用で来院を法で定められた最大期間3か月に1度に抑えることもでき、患者・医師双方の負担を減らし、新規患者の受け入れも可能な体制が整えられています。

現在、単一施設としては日本でも有数の数字となる2,303人、患者の59.9%がCPAPの遠隔モニタリングを利用しています。

※API:Application Programming Interfaceの頭文字。アプリケーションやソフトウェア、Webサービス同士をつなぎ、情報のやり取りや稼働を可能にする仕組み

電子カルテ連動アプリ導入で予約から支払いまでオンラインで完結

2023年、名嘉村クリニックはDXやオンラインをさらに活用し、利便性や診療の質の向上を目指すために太陽光発電などを取り入れ、太陽光発電などを取り入れたZEB(※)を建設し移転オープン。それと同時に導入したのが、PokeMed(ポケメド)でした。

PokeMedは、予約から支払いまでをシームレスに行えるスマートフォン専用アプリ。患者は無料で使用でき、モバイル診察券、Web予約、Web問診、オンラインチェックイン、診察待ち人数通知、診療費履歴確認、診療費後払いといった機能を搭載しています。電子カルテを運用するIT事業者が開発しているため、電子カルテとの連動が非常にスムーズな点、駐車場混雑や長い待ち時間といった課題解決に効果的だと考えたことが、導入の決め手でした。

完全予約制とすれば当日の急な外来もなく、予約のずれや混雑も軽減されます。しかし、急な症状で困っている人を予約がないからと断ることはできない、というのが名嘉村クリニックの方針。予約外の患者の受け入れも行いながら、できる限り待ち時間を少なくする方法を模索していたのです。

総合事務バイスグループリーダーの工藤久美子(くどうくみこ)さんは、導入に当たり、SE、経営幹部とともにPokeMedを導入して6カ月が経過していた石川県の病院に足を運び、施設見学を通して運用方法や患者への浸透をどのように図るかを考案。サイネージでのPRとともに、パンフレットを配布しながら声をかけ、開始半年で約2,500人の登録・利用へとつなげました。

2000枚で約30万円必要だった診察券の発行コストカットを実現、予約問合せの電話対応や問診案内にかけていた時間も短縮されたことで、事務作業の効率化につながっています。

総合事務グループリーダーの和田久美(わだくみ)さんは、拘束時間の緩和など、働き盛りの年齢層も多い患者のニーズに合致した効果を実感しています。

和田さん

「予約の時間に来ても駐車場がいっぱいで停められない、診察開始が予約の時間から遅れてしまう、ということも多く、患者さんからのクレームにもつながっていました。

PokeMedでは自宅や職場から仮受付ができ、診察順が近づくと通知が届くので、それから病院に向かうことができます。長時間病院内で待つ必要がなく、患者さんが自由に使える時間を増やすことにつながり、駐車場の混雑もかなり緩和されてきています」

現在、別のアプリを使用しているオンライン診療も、近々PokeMed に統合する予定ということです。

工藤さん

「登録者数は2,500人を超えましたが、まだオンラインチェックイン機能を活用できていない患者さんもおられます。PokeMedを知っていただくところから、さらに機能の周知や利用促進を行い、患者さんの利便性とともに業務効率を上げていくフェーズに移ったところです。オンライン診療の機能統合も、2024年6月中にテストを行い、7月には実現したいと考えています」

※ZEB(ゼブ):Net Zero Energy Buildingの略。省エネ機器や太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用し、年間の一次エネルギー消費収支をゼロにする、またはゼロに近づけることを目指した建物

病院間連携も深め、地域包括ケアを実現していく

数年前からSEの発案で実施されている2週間に1度のリーダーミーティングでは、各部署の管理者層が現場の課題や困りごとを共有。業務の無駄の削減やシステム化提案・実現などにつなげています。

名嘉村博さんは、「定時になったら皆がパッと帰って真っ暗になっているのが理想」と語るとともに、今後人口減少に向かう世界の中、今と同様の雇用を確保できない未来を見据え、省力化や業務の定型化・自動化、生産性の向上は社会全体で実現していかなければならない、と考えています。臨床の場に立ちつつ、オフィス内を回って常に現場の様子に気を配り、折に触れて「どうしたら仕事を楽にできるか、早く帰れるか。人を増やす前に、削れる業務はないか、システム化できることはないかを考えてほしい」といった考えを共有。こうした考え方は職員にも浸透し、変化に前向きな姿勢、自ら考える土台が形作られています。

2023年、移転とともに院長に就任した名嘉村敬(なかむらけい)さんは、「様々なツールを使いこなして自動化や効率化を行い、生まれた時間を使って新しい取り組みや新しいサービス、価値を提供できるようにすることがDX」と考え、現理事長が作ってきた土台の上に、生成AIなど最新テクノロジーの活用のほか、各医療機関が患者の検査結果や診断画像、カルテ情報などを共有できる『おきなわ津梁ネットワーク』の活用拡大といった、さらに大きな視野の取り組みを描きます。

名嘉村敬さん

「約7万人の県民が利用しているおきなわ津梁ネットワークの活用をはじめ、病院間の連携を深めていきたいと思います。患者さんの情報を病院間でオンラインで共有することで、患者さんは何度も同じ検査を受けたりせずに済みますし、私たちもCT画像を記録媒体でやり取りするために人手や手間をかけずによくなります。

これまで、業務改善は組織の中だけで行われてきましたが、それをほかの病院や介護施設などとも共有しながら進め、つなげていきたい。例えばうちの患者さんが救急に行ったら、電話で問い合わせるなどが必要なく、カルテや検査結果をすぐに参照でき、その患者さんの病歴などに合わせたケアをシームレスに提供できます」

地域全体で住民の健康を守っていく『地域包括ケア』の役割を担っていくためにも必要な取り組みであり、ある総合病院とはその一歩を進めている、と話す名嘉村敬さん。

組織内のみならず、地域全体の医療の未来を考えて進む名嘉村クリニックは、沖縄の医療の在り方を今後大きく変える存在になっていくことでしょう。

※地域包括ケア:厚生労働省が提唱する、「重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される」という考え方。(厚生労働省ホームページ地域包括ケアシステムより

名称 医療法人HSR 名嘉村クリニック

所在地 沖縄県浦添市伊祖3-8-15

代表者 理事長 名嘉村博

事業 一般内科外来、睡眠障害外来、糖尿病外来、禁煙外来、甲状腺外来、在宅医療、訪問看護、訪問リハビリ、定期巡回、看護多機能、グループホーム、ケアプランセンター、地域包括支援センター、短期集中地域リハビリ教室

設立 2000年12月

従業員数 207人(2024年5月現在)