- 事例紹介

- IT活用/人材育成

沖縄本島最南端・糸満市にある琉球ガラス工房兼体験施設「琉球ガラス村」は、新型コロナウイルス感染症によって大きな影響を受けた。

そうした厳しい状況の中、彼らはITツールの導入・運用に踏み出す。コロナ後を見据え、お客様との関係性(CRM(※))やスタッフの働き方をより良い方向へアップグレードするためだ。

一連の計画の中心は、IT企業から転職し、2019年に入社した當眞大地(とうま・だいち)氏。

2021年5月開催の「kintone hive fukuoka(キントーンハイブ フクオカ) vol.6」や「kintone AWARD 2021」(サイボウズ主催)でも披露されたその道のりの裏側を、代表取締役の稲嶺佳乃氏と當眞氏に聞いた。

※CRM=「Customer Relationship Management」の略。顧客との関係性を管理すること。広くは「顧客に適切な対応をすることで良好な関係を構築、また、維持していくこと」を指し、そのためのITツールを含めるケースもある。効率的かつ適切な顧客管理をする多くのCRMツールが開発・販売され、導入も進んでいる

ものづくりの場に寄り添ったIT化のため、人材は直接雇用

営業本部3課 課長・當眞大地氏(以下、敬称略):琉球ガラス村は1988年にオープンした歴史ある施設。私が入社した2019年に年間20万人が来館されたのですがそのうちの一人分のデータも活用できていない状態でした。

代表取締役・稲嶺佳乃氏(以下、敬称略):「工芸とデジタルは相反するもの」と思っていた部分もあり、業務をデジタル化できるイメージがしにくかったのが正直なところです。創業以来、売上データをベースに商品開発計画を立てて作るのではなく、シンプルに「売れたものを再度作って売る」という状態で、取引先ごとの売上などは記録していたものの、作品の販売傾向については把握できない状態。取引先からの要望も担当者しか知らないという問題も抱えていました。

稲嶺:以前よりIT化を含めたスタッフの業務効率を検討していましたが、観光施設であると同時に “ものづくり”の工房という性質上、量産型の製造業の改善提案は私たちにはフィットしません。業務に加え人間関係もしっかりと把握した上で進めたいという思いもあり、外部に委託するのではなく、IT化を進められる人材を社内に迎えようと決めたんです。そんなときに、元々IT業界にいた當眞との縁もあり、私たちの仲間になってもらいました。

當眞:2019年はちょうど消費税が8%から10%となり、軽減税率の適用が始まった年。私は入社してまだ4カ月ほどでしたが、当時使っていた大手メーカーのPOSレジを軽減税率対応させるためにIT企業と打ち合わせを重ねました。すると1,000万円を超える見積が出てきたんです。一方、スマレジの見積はその約5分の1。価格はもちろんですが、API※でデータ連携が可能なことなどを総合的に考え、スマレジに切り替えました。

當眞:スマレジにはタブレット端末の操作が必須です。幸いだったのは、当時、年配のスタッフもスマートフォンの操作に慣れていたこと。これは大きな後押しになりました。スマートフォンがあまり普及していない時なら、もっと抵抗感があり、導入に踏み切れなかったかもしれません。

※API=「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)」の頭文字を取った略語。公開されているソフトウェアとその機能を使いたいソフトウェアをつなげること

2019年売上ランキング1位は「新規取引先様・その他」の「現品」

當眞:せっかく導入したスマレジですが、最大限に活用するには、乗り越えなければならない大きな課題がありました。先ほども少し触れましたが、年間20万人の来館者データを全く活用できていなかったというところです。

當眞:以前のレジでは、①どの商品が、②何個売れたか、しか登録できていませんでした。さらには新規商品の登録が間に合わず、本来、作家名・クライアント名を記載するべき箇所に「新規取引先様・その他」、シリーズ名・商品名に「現品」という“逃げコード”が多用された結果、2019年の卸部門の売上ランキング1位は「新規取引先様・その他」、直営ショップで一番売れた商品は「現品」に。つまりどのお客様にどの商品が何個売れたかわからない状態になってしまっていたんです。これではマーケティングも何もありませんよね。

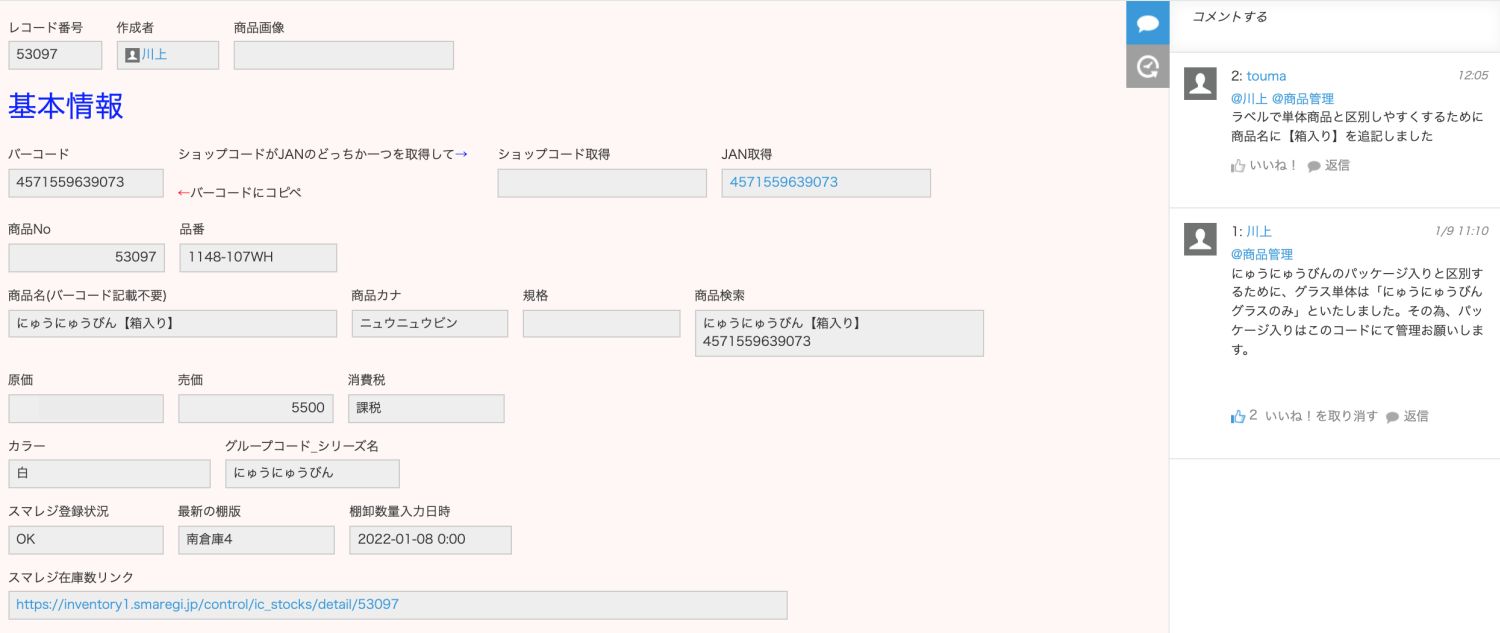

當眞:そこで、私が前職で営業商品として取り扱っていた業務改善プラットフォーム「kintone(キントーン)」を使い、まずは商品リストを整備することにしたんです。

商品リストとスマレジをリンク、売上データを一目で把握可能に

當眞:まずは「商品の命名規則」を決め、表記を統一することから始めました。約20年分、40,000もの商品データの中から比較的アクティブな約10,000商品をピックアップし、シリーズ名、商品名、カラーをExcelシートにまとめ、CSVにしてkintoneにアップロードします。

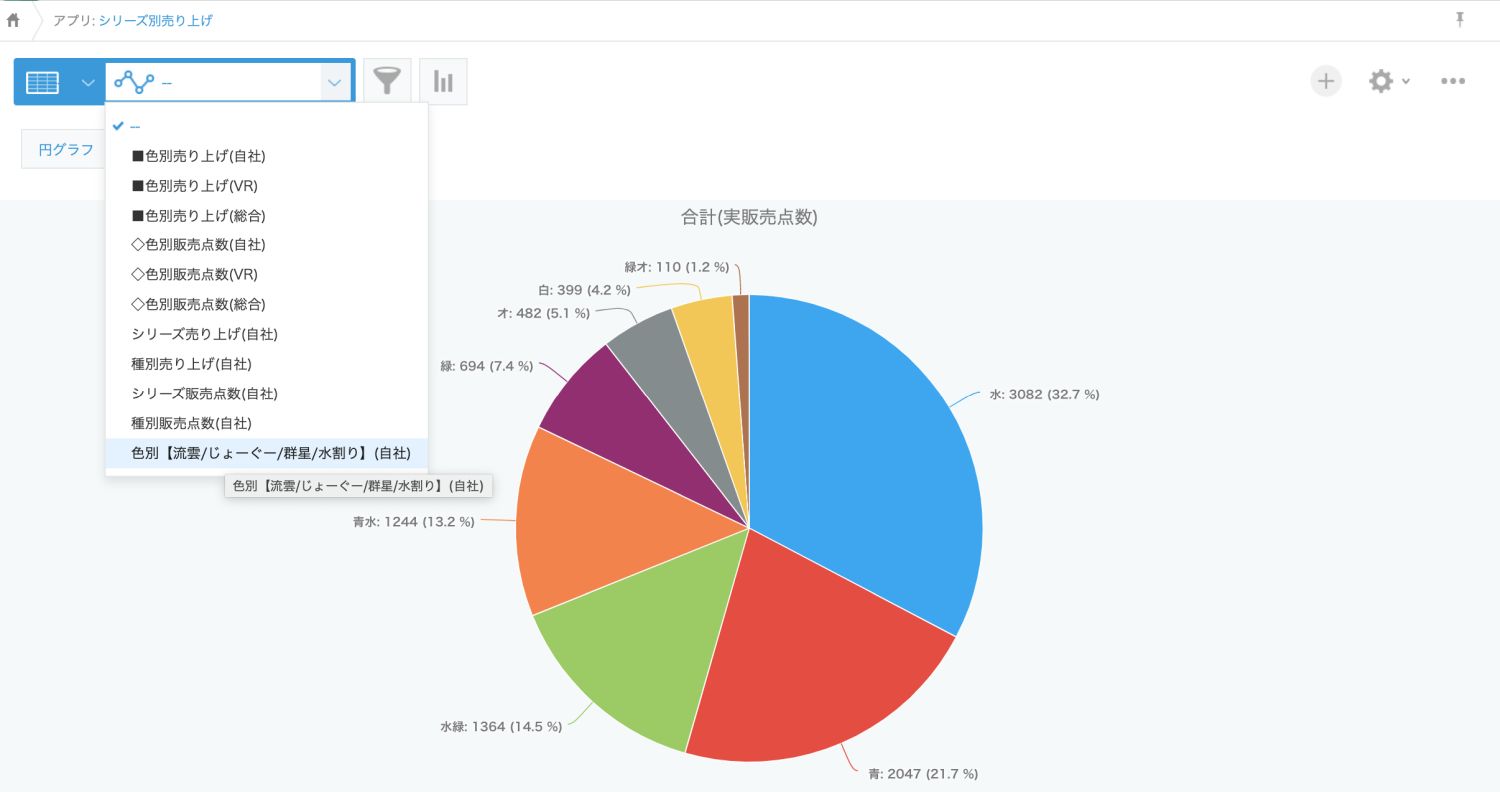

當眞:新規作成の商品リストには、シリーズ名、商品名、カラーに加え原価、売価を記載。スマレジと商品リストをリンクさせることで、商品バーコードを読み取れば、売上金額や点数はもちろん、シリーズ別やカラー別の売上も瞬時に切り替えて色付円グラフが表示されるようにしました。

當眞:入力作業が二重になっていた商品リストの登録フローも見直しました。販売スタッフが商品データをExcelに入力して登録依頼書を作成、入力担当スタッフに渡してレジシステムへの登録を1件ずつ入力してもらう形でしたが、販売スタッフによる登録に一本化したんです。

當眞:買取商品や委託商品を含め月150〜200件ほどの新規入力が発生しますが、もともと依頼のために行っていたExcelへの入力項目プラスアルファの作業なので、販売スタッフへの負担はさほど大きくなりません。しかし、入力担当スタッフの月7.5時間〜10時間の作業時間はゼロに。大幅な業務時間削減にもつながりました。

作家の感性に“マーケットイン”の視点を加えた生産も実現

當眞:ITを使ってデータを集め、分析することは大切ですが、やみくもに行っても効果がありません。最初に何をしたいのか、何を知りたいのかをよく考える必要があります。私たちの場合、それは「商品シリーズとカラー別の売上を見たい」でした。

當眞:販売実績に基づくデータから売れ筋を判断できるようになったため、「この色が売れているから増やそう」「このシリーズは売れていないから製造を中止しよう」といった議論、商品の生産数変動による売上への影響の試算などがかなりスムーズに。

當眞:生産にも大きな変化がありました。売れ筋のカラーを割り出し、作家たちもそれを意識することで、作家の感性を生かした“プロダクトアウト”(※)の発想に加えて、市場に合わせて商品づくりを行う“マーケットイン” (※)も可能になったんです。

當眞:売上ランキングを単なる表組で見せるだけでなく、“演出”的に見せることでより興味を持ってもらおうと、データを色付きの円グラフに変換する過程は、スタッフ向けにデモンストレーションも行いました。これは、ITツールを生かすために「使い方」ではなく「使った結果どういう景色が見えるのか」を伝えることが大事だと実感していたからです。

當眞:商品リストの登録をしっかり行うことでシリーズやカラー別の売上の円グラフが作られ、何がどれだけ売れているかをしっかり見られるようになる。その関連性を視覚的に伝えることが、一見地味な登録作業の持つ意味を伝え、スタッフが積極的に取り組むモチベーションにもつながります。

當眞:自分の日々の仕事がデータ分析の基礎になり、ひいては会社の売上向上に貢献できると考えたら、やはりうれしいですし、やる気が出ますよね。

稲嶺:どの商品がどれだけ売れているか、全員が客観的に把握できたのは非常に大きかったですね。製造や営業に関わるスタッフそれぞれが気付きを得る機会にもなりました。売れ筋などを分析する会議資料はそれまでExcelベースで作っていたのですが、その時間も10分の1ほどになったと思います。

※プロダクトアウト=マーケット用語。市場や買い手の嗜好よりも、「作り手がいいと思ったものを作る」「作ったものを売る」という発想。マーケットインの対語

※マーケットイン=マーケット用語。市場や買い手が欲しいと思ったもの、流行などを起点にして企業が製品やサービスを作ること。プロダクトアウトの対語

ユーザーデータを活用し、琉球ガラス村のコミュニティーを作りたい

當眞:2022年にはLINEを活用した琉球ガラス村の会員制度を充実させたいと考えています。登録方法も紙ベースからLINEに変更。友達登録からお住まいの都道府県や生年月日を入力いただき、クーポンやセールイベント情報など足を運ぶきっかけを発信し、それによってファンになっていただく手法を確立したいと思っています。

當眞:もう一つの目的は、コミュニティー作りです。まずは、インテリアの実例を写真で共有できるSNS「RoomClip(ルームクリップ)」(※)を活用して、暮らしの中の琉球ガラスの姿を紹介します。「琉球ガラス=お土産品」というイメージを「生活の中で楽しむもの」へ変えていきたいんです。琉球ガラスを身近に置いて楽しむ方々の様子が拡散され、それを見て興味を持つ方、「こんな風に使ってみたい」と感じる方同士が交流することによって、ユーザー同士のつながりやコミュニティーが生まれる。そうしたコミュニケーションを介して琉球ガラスに新たな価値がプラスされ、さらにたくさんのお客様に出会えると考えています。

※RoomClip=インテリアの実例を写真で共有できる日本最大級のサイト。特定メーカーやブランドの商品に「いいね」「コメント」「お礼」「タグ付け」などのアクションがあった場合、メーカー・ブランド側がファンとつながることができる

IT導入のポイントは変化の視覚化とトップダウン

當眞:企業のIT化は試行錯誤の連続ですが、「使った結果どういう景色が見えるのか」を伝え、いかに“自分ごと化”してもらうかを意識することはかなり大切です。私が商品リストから作成される円グラフを見てもらったように、普段扱っている身近なものを題材に、業務がアナログからデジタルに置き換わる瞬間やドラスティックな変化を視覚的に見せてあげること。そうすると、「もっと詳しく知りたい」「やってみたい」というポジティブなエネルギーが生まれるんです。

當眞:そうしたマインドチェンジを社内で浸透させていきますが、「ここぞ!」というタイミングではトップダウンが効果的です。経営トップの熱い言葉はやはり響きますし、トップダウンで明確な方向を示した方が動きやすい場合もあります。ボトムアップとの使い分けとタイミングは大事ですね。

稲嶺:当初はやはり新しいことへの抵抗を感じました。慣れない作業が増える、でも今の業務にどんな良い変化が起きるのかは見えない状態なので、仕方がありません。抵抗感をなるべく小さくできるよう、改善後の業務をイメージしてもらう工夫も行いました。また、メリット・デメリットをじっくり伝えることで、自分の業務として実感を持ってもらうことにも力を入れています。スタッフ全員が“自分ごと”と感じられるように、継続して取り組んでいるところです。

現場と同じ目線と言葉が、ITツールとユーザーをつなぐ

當眞:IT業界にいた頃から入社間もない頃までは「いかにITを知ってもらうか」に腐心していました。でも、ITを使う側の企業で数カ月を過ごして思ったのは、それは逆だったということ。「ITを知ってもらう」のではなく、まずは自分がユーザーの立場になり、困っていることや課題を自分のものとして感じ、知ることが必要だったんです。

當眞:そうすれば、ユーザーと“言葉”が合う。「これでDXできますよ。導入しませんか?」ではなく、「これを使えば比嘉さんは早く帰れますよね」「島袋さんが出張中でも代わりに対応できますよね」という言葉が出てくるようになる。その結果必要性が伝わり、導入・活用もスムーズになります。

當眞:クライアントの弱みや強み、業務内容を理解する姿勢を持ち、抱えている課題や困りごとに共感し、しっかり耳を傾けてくれる人や企業は、こういった言葉を使います。もしIT化のためにパートナーとなるIT企業を探しているなら、そういったところにも注目してみるといいかもしれませんね。

當眞:もちろん、すべてお任せするのではなく、自社の弱み、強みをしっかりと把握・分析し、目指す未来像を描くことは大前提。この2つがそろい、しっかりと話し合って進めれば、得られる結果は満足のいくものになると思います。

【PROFILE】

社名:RGC株式会社(琉球ガラス村)

住所:沖縄県糸満市字福地169番地

設立:1983年4月6日

役員:代表取締役 稲嶺佳乃