- 事例紹介

- 実証事業

- 支援情報を探す

概要

- システム・サービス名

- ミマモライド

- 内容

- 認知症による“道まよい”を自動販売機が“発見”し、保護者にLINEで知らせるサービス

- 対象者

- 高齢者のいる家族など

ここがResorTech!!

自販機&通信技術&ビーコンタグで“道まよい”の社会課題を解決

LINE、google mapというシンプルなコミュニケーションで誰もが利用できる仕組み

低周波&長距離の通信の規格「LoRA」の活用

高齢者の見まもりだけでなく対象を変えるだけで応用が可能

今回は、認知症による“道まよい”を自動販売機が“発見”し、保護者にLINEで知らせるサービス「ミマモライド」を開発した、合同会社トキニライドの業務執行役員・平良斗星(たいら・とうせい)氏にお話を伺いました。

きっかけは「自動販売機を活用した社会課題の解決」

会社名が「トキニライド」。サービスのソリューションが“みまもる”ということで、その2つの言葉を合わせて“ミマモライド”というサービス名称になりました。

そもそもの企画の発端は、トキニライドの代表社員である森慈氏から平良氏が「自動販売機の業界もこういう社会貢献をすることはできないか?」という相談を受けたこと。例えば、寄付金付きの自販機や、wi-fiの基地となる自販機など、自販機はいろいろやりようがあるので、そういう企画を考えてほしいということがスタートでした。

その後、森氏から県外の事例などをたくさん聞く中で、最初の提案から約半年が経った頃、これまでさまざまな事業を手掛けてきた平良氏のアンテナに引っ掛かるワードがありました。それが「認知症による道まよい」という社会課題の解決。平良氏も「これはありなんじゃないの?」と、方向性を見出していきました。そう、もともと認知症の課題を解決するというところではなくて、自販機による社会課題の解決ということがスタートラインだったのです。

“道まよい”という言葉をあえて使う理由

この事業を進めるにあたってさまざま調査を重ねていくうち、平良氏はある重大なことを学びました。そもそも、人は何らかの“目的”があって、家から外に出ます。人それぞれにいろんな目的があるんですけど、ただ認知機能が落ちているせいで、ちょっとした道の変化とか風景の変化で迷ってしまいます。“目的がある”ということは、つまり、“目的もなくウロウロする”、いわゆる「徘徊(はいかい)」とは違うということ。みんなそれぞれ意味があって、目的があって外へ出ているので、徘徊という言葉が当たらない、ということを、この事業を進めていく中で、平良氏は学んだそうです。

かつての、ボケから痴ほう症になって、認知症になるというのとはちょっと文脈が違い、目的があるから外に出ますが、認知機能が落ちているので道に迷いやすいだけの話。なので、“道まよい”という言葉は市民権こそ得ていないですが、徘徊ではないということに気づいたので、サービス紹介の際は“道まよい”という言葉を使うようにしているそうです。

鍵になったのは「自販機をどう使うか」ということ

では、具体的に自販機をどう使うかを考えた時に、やはり最大の特徴は“通電している”ということ。そして、“道に面している”ということ。平良氏はこの大きな2点に目を付けます。

ただ、平良氏のポリシーとして、「監視社会にしたくはない」というこだわりがありました。そもそも、リアルタイムの監視の仕組みは相当な通信帯域が必要で、システムの負担も大きい。そのため、自販機の寄付くらいでまかなえるサービスにはならないという判断がくだります。

そこで平良氏は通信ではなく、「電波をキャッチするだけでいい」ということを思い付きました。そこから話は一気に進んでいきます。

シェアオフィスが生んだ化学反応

平良氏の所属する合同会社トキニライドはシェアオフィス事業も行っていて、普段からさまざまな業種の人が出入りをしています。会社の場所は、那覇市の観光地・首里城のほど近く。そこに、ソフトウェア開発を行う、“電波”のことに詳しい株式会社ハヤト・インフォメーションのスタッフが出入りしていて、平良さんはそのメンバーに相談を持ち掛けました。

ハヤト・インフォメーションのスタッフは平良氏の相談に、「できる!」、それを実施する手法として「Bluetoothでいいのでは?」など、次々と解決策を提案。平良氏のシェアオフィスが偶然の出会いを生み、化学反応を起こしていきます。

“疑問”を潰していくことで確信に変える

一方で、社会課題にまつわる話なので「本当にニーズはあるのか?」ということも検証。会社周辺の首里石嶺町の人口は約22,000人、そのうち要介護者は900人くらい。高齢化率が21.0%台なので、奇しくも沖縄県の平均に近いということもあり、首里石嶺町で調査を始めました。

そのため、このくらいの町の広さとこのくらいの人口で、このくらいの人数がリスクを抱えているということが分かったのは、とても大きいことでした。その上で、このエリアの自動販売機の数も数えると300台以上あることが判明。このエリアをベースにプロトタイプの製作がスタートしました。

大事にしたのは、“誰でも使える”ことと“シンプル”なこと

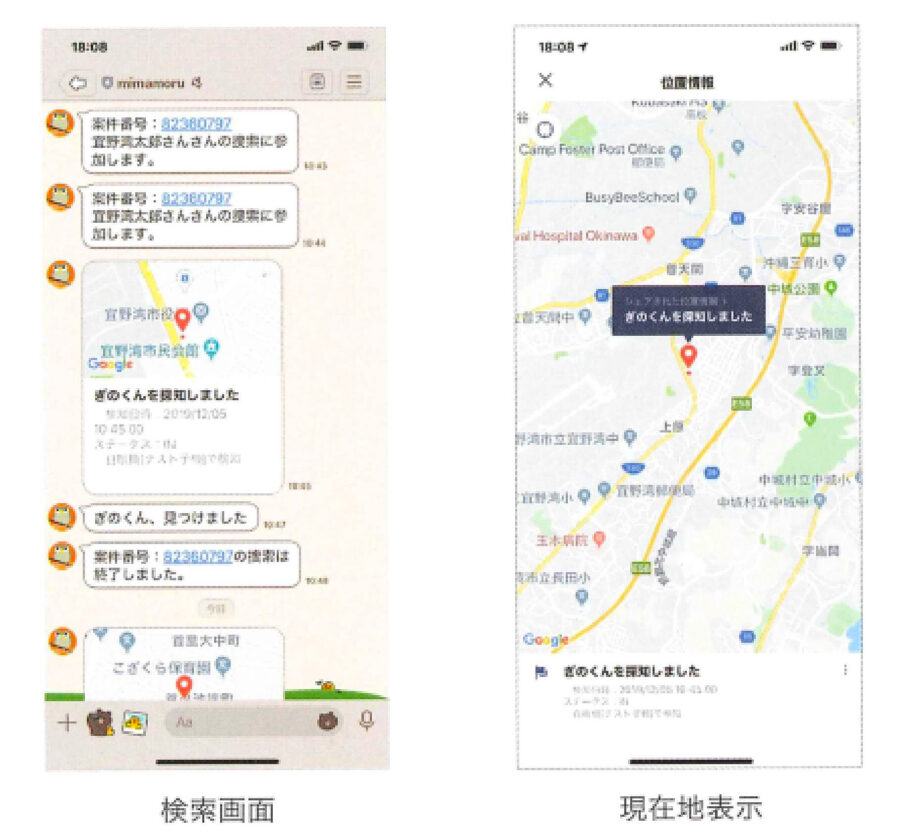

システムとしては、まず、自販機の中に電波を発する小型の機械(子機)を設置。一方、“見まもられる人”はキーホルダー程度の小型のビーコンタグを持つことで、子機を取り付けた自販機の前を通過すると、センサーが保護者にLINEで通知します。その通知では、位置を表示するgoogle mapのポイントが届きます。使用するツールは、LINEとgoogle map。この誰でも使いこなせるツールに落とし込んでいる点は、「ミマモライド」が普及していく点で欠かせないポイントとなっていくことが予想されます。

また、平良氏たちがLINEを選択したのは、実施した調査がヒントになりました。調査の過程で地域の高齢者に話を聞いた時に、「アプリをダウンロードするのは嫌だ、怖い」と言われたそう。平良氏がもう少し突っ込んで「皆さんは連絡など、どうやって取っているの?」と聞くと、圧倒的多数で「LINE」という結果に。それでコミュニケーションの仕組みをLINEに変えたという経緯がありました。

もう1つ大きなポイントは、ビーコンタグが出す情報量の圧倒的な少なさ。情報としては、緯度・経度の情報と、このビーコンの持ち主のユニークなIDだけというシンプルなもの。通信情報が少ないということで、Wi-FiやBluetoothでも使われる2.4GHz帯よりも低い周波数で、その分、長距離を飛び、建物などを回りこむことができる「LPWA(Low Power, Wide Area)」という規格の一種「LoRA」を使うことを選択しました。この「LoRA」を選択したことで、低電力のため、外でも使えるソーラーの仕組みで高い場所に中継器や親機を置くことが可能になっていきます。

実証実験からサービス開始へ

その後、高齢者に協力を仰ぎ、ビーコンタグを持って自販機の前を通過してもらうという実証実験を重ねていきました。見まもり対象者役の人が自販機の前を通ると、保護者役の人のスマートフォンのLINEにその位置情報が届きます。数秒前の位置情報が分かるので、例えば、グループでLINEを見ながら、複数人でそのエリアを捜すことができるので、発見が早くなるという仕組みです。

平良氏たちは何度も実証実験を重ねていますが、「すぐ見つかるね」という評価を得ることに成功。いよいよ、2021年2月に、まずは宜野湾市でサービスがスタートします。長田、我如古(がねこ)、国道330号線沿いから始め、来期以降、徐々に拡張していく予定です。

「ミマモライド」の可能性

今後は、この「ミマモライド」の仕組みを使って、子供の見まもりやペットの見まもりサービス、さらには、盗難車の保険も視野に入れていきます。

そして、親機の仕組みを改良して、見まもりサービスとは別に、例えば、交通渋滞の情報、農業に関する情報、今は人力でやっている水道の検針の情報など、“さまざまな地域の情報をさばくプラットフォーム”的なものになると、さらに可能性や夢が広がっていきます。

“道まよいの人がすぐに発見できる町”ではなくて、“いつでも誰でも、出掛けられる町”にするということ、さらには、親機のプラットフォーム化で“出掛けることがワクワクする町”、そんな未来になる…、平良氏の目は“ミマモライドのその先”を見据えています。

この記事に関するお問い合わせ

- 合同会社トキニライド 平良 斗星

- 098-882-2500(首里スタジオ内)

- tosei@miraifund.org