- 事例紹介

- IT活用/人材育成

DX -デジタルトランスフォーメーション-は、個人や企業、社会に「ITによる効率化」にとどまらない変革をもたらします。スウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念で、その定義は「デジタル技術の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」。DXの本質を捉えて事業やタスクへと実装するまでにはいくつものハードルが存在します。

内閣府とISCO(沖縄ITイノベーション戦略センター)は2021年度、DX実現へのハードルを率先して乗り越えるリーダーを育成する16回連続講座「令和3年度 内閣府 沖縄型産業中核人材育成事業 沖縄のIT・サービス産業界におけるDX推進人材育成プログラム」を開催しました。この記事では、受講生としてDXの理解と実践に挑んだ大城直也(おおしろ・なおや)さんへのインタビューを通して、沖縄をアップデートするDXの可能性をお伝えします。

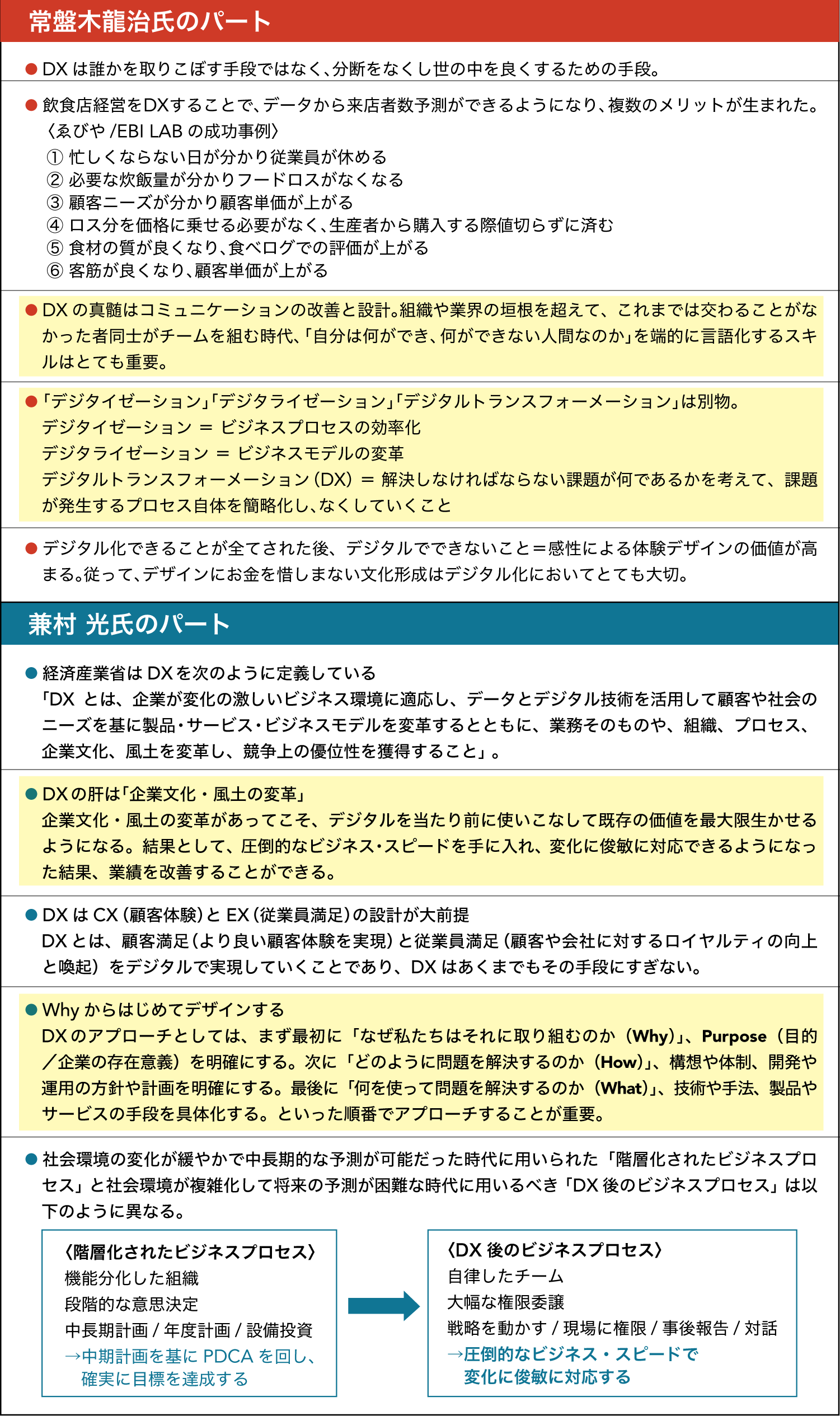

【講義サマリー】※本記事(第二回)の内容とリンクする部分の内容を黄色で示しています

そもそもDXとは何を指し、どんなメリットがあるのか。講義では、常盤木龍治(ときわぎ・りゅうじ)氏と兼村光(かねむら・ひかる)氏それぞれの視点から多角的なDX観が語られました。

第二回 危機感を共有し、職場のDXに挑む

「作品のクオリティーが高ければ仕事が来る」という考えはもはや通用しない

講座修了後、大城さんはその危機感を社内のメンバーにも共有しようと、即座に社内向けDX講座を始めました。

「自分だけでなく、所属する株式会社ワンダーリューキューや沖縄の広告クリエイティブ業界のあり方にも危機感を抱いていました。最先端の仕事というイメージを持つ方もおられますが、紙に鉛筆やコピックマーカーでアイデアやラフを描いて、仕上げ作業をパソコン上のソフトでデジタルに置き換えている仕事が大半です。

とはいえこれまでは『作るもののクオリティーが高ければ実績になり、作品が新たな仕事を生む』という流れがあり、営業を積極的にしなくても良かったのですが、このパターンはもはや通用し難くなってきている。

感覚的な我々の世界でも、データとデザインをセットで、価値を提供していかないといけないと感じています」

自分に起きたマインドセットの変化を周囲にも広げようと、大城さんは危機感を社内に共有する行動に出ます。まずは講座で得た知識を生かし、社内におけるDXの気運を盛り上げることから始めました。

受講で得たスキルと言葉を生かし「ワンダーリューキューDX講座」を開始

「常盤木先生から教わった『人を動かしたいのなら、まず自分が動く人間になれ』を肝に銘じて、まずは、「デジタルは自分をラクにするための手段である」など、これまでの自分なら使わなかった言葉・説明できなかった内容でメッセージを伝えました。『こんなことができるようになるなんて』と、自分でも驚いています(笑)」

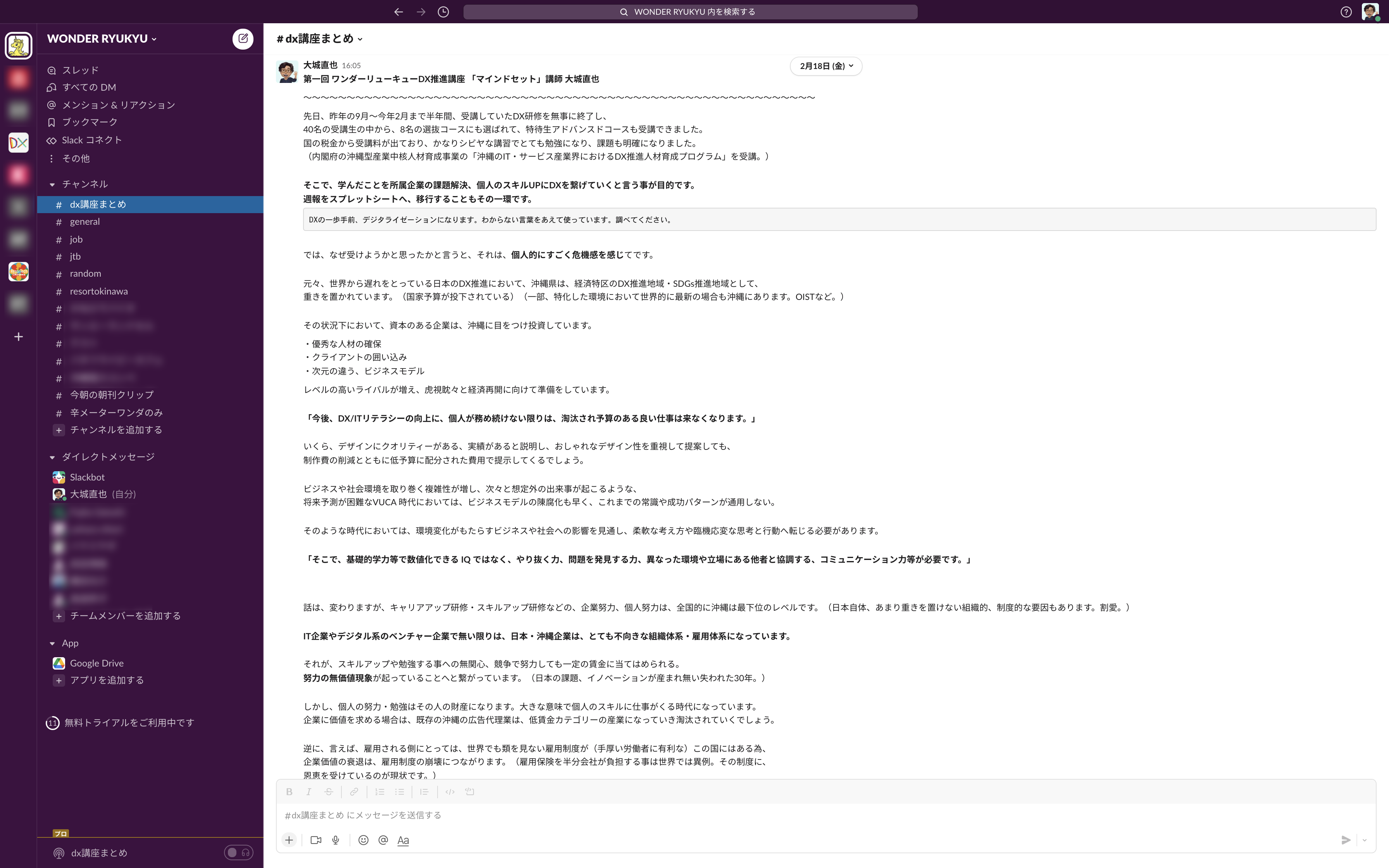

大城さんが社内で発信したメッセージはこちら。兼村氏の講義で解説されたVUCA(※)と呼ばれる時代背景を強く印象付けました。

「半年間にわたるDX推進人材育成プログラムを無事修了しました。スタンダードコースを受講した40名から、アドバンストコースに進む8名にも選抜されました。国から受講料が出ているので出席や課題などもかなりシビアでした。

2時間〜3時間の授業を週に2、3回。仕事が終わってから受けるのは大変でしたが、なぜこの講座を受けたのかというと、それは、危機感からです。もともと世界に遅れをとっている日本のDX推進において、沖縄県は経済特区のDX推進地域として重視されています。

国の予算が投下され、それを求めて資本力のある企業が沖縄に目を付けて投資をしています。優秀な人材の確保、クライアントの囲い込み、次元の違うビジネスモデル。沖縄にレベルの高いライバルが増えて、虎視眈々とコロナ禍後の経済再開に向けて準備をしています。

僕らはこのままでいいんですか? 予算のある良い仕事が来なくなります。会社を構成する個人が技術を高め、アップデートしないと淘汰されます」

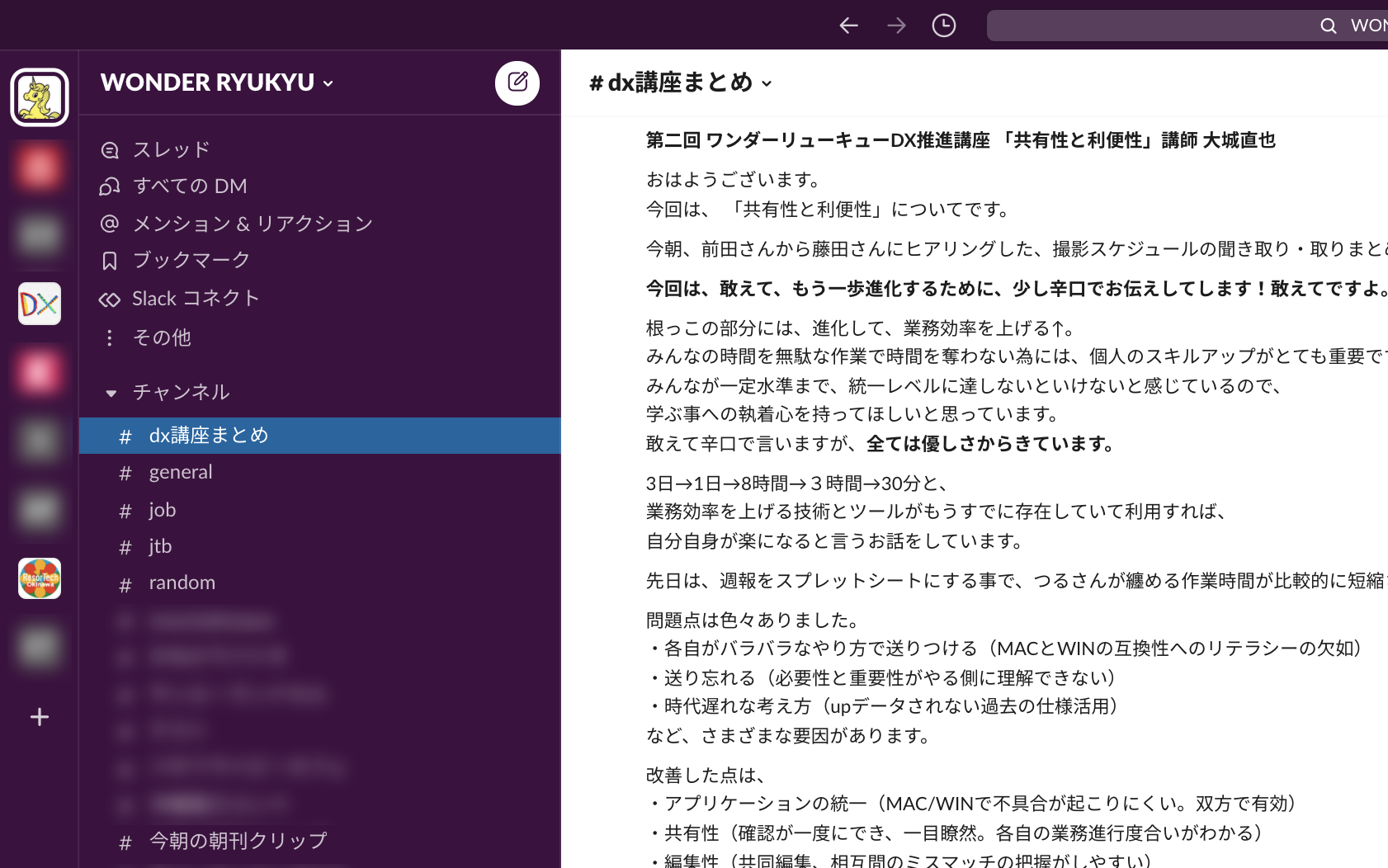

大城さんの強い思いと言葉で始まった「ワンダーリューキューDX講座」は、開始から1カ月で、「情報共有によるクリエイターのコスト意識改革」「クリエイター目線から相手目線への文化改革」「クライアントとのコミュニケーション改革」「週報業務の効率化」という4つの変化を生み出しました。

※VUCA=「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を並べた造語。経済環境と社会環境が複雑に絡み合って、倍速スピードで予想外のことが起こり続ける先の見えない時代観を指す

大城さんの思いが社長にも伝わった!

1.情報共有によるクリエイターのコスト意識改革

クライアントへ提案を行うアカウントプランナーが所属する営業部門、制作物を手掛けるクリエイターが所属する制作部門は、会社視点で見ると、お金を稼ぐ部門と、お金を使って良いものを作る部門。当然ながら、両部門のバランスが取れないと会社の利益は生まれません。

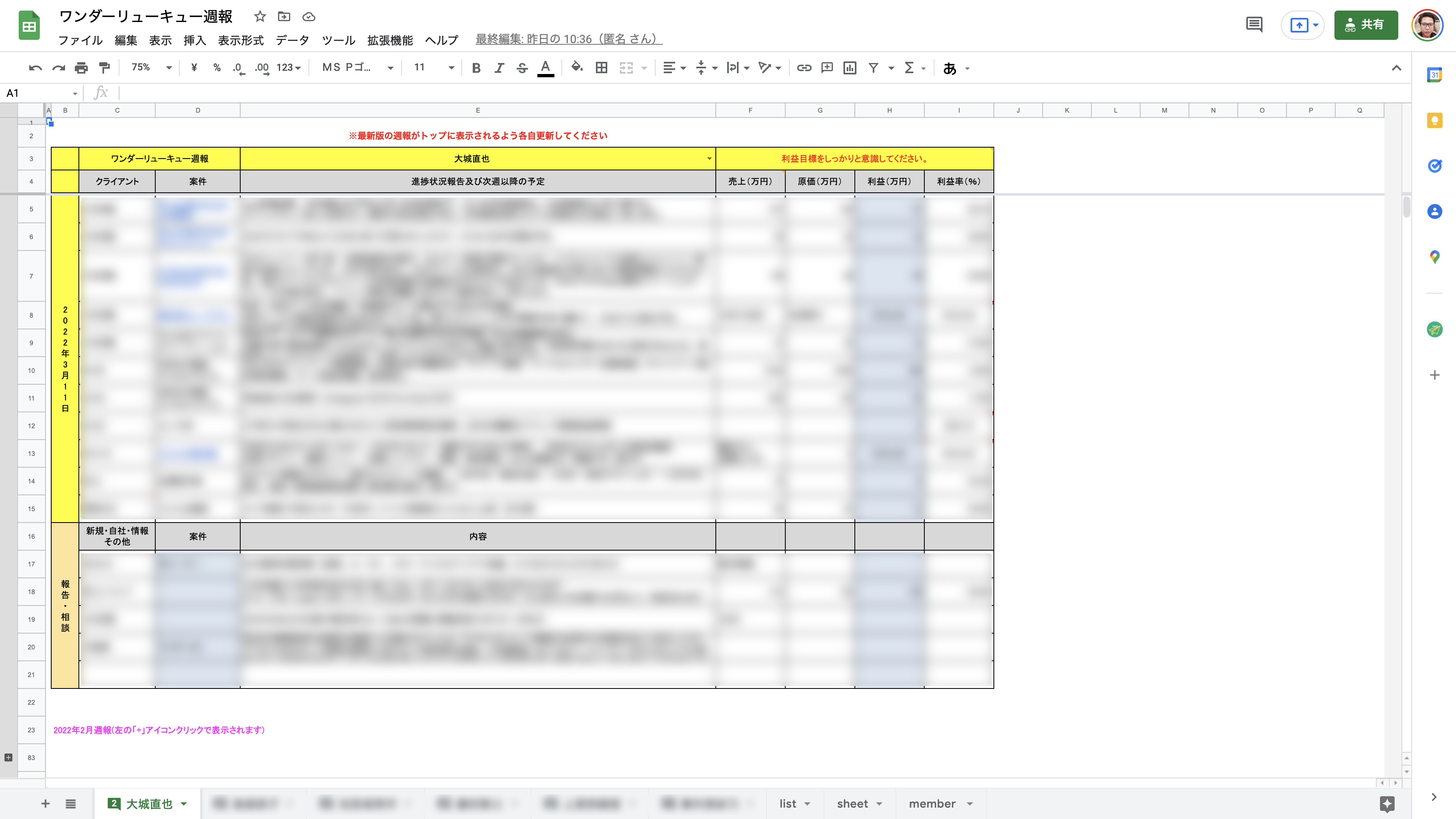

ワンダーリューキューではこの部分の数字が共有できておらず、会社の利益が見えづらくなっていたそうです。そこで、大城さんはGoogleのスプレッドシート(※)を活用します。

「スプレッドシートで案件ごとの売上・原価・利益を見える化しました。ワンダーリューキューはクリエイターの意見が通りやすい会社です。

クリエイターは時間とお金を最大限使い、『良いものを作ればいい』という感覚になり、予算を管理するアカウントプランナーはクリエイターの仕事量や経費を把握しにくい状況でした。

結果的に、売上に対して利益を最大化する意識が低かったんです。情報を見える化し、クリエイターとアカウントプランナーが同じ数字を見て話せるようにしたところ、両者の意識が変わりました。

数字の把握は危機感の共有にもなります。ここで重要なのは、共同編集ができるスプレッドシートにしたところだと感じています」

両部門の担当者同士がバラバラにやり取りしていたメール、LINEなどのデジタルツール、付箋などのアナログツールの情報をスプレッドシートに一元化。部門に関わらず同じ情報を見られるようになったことで、共通理解のもとで生まれる行動の変化につながっていきました。

※スプレッドシート=Google社が提供している表計算ソフト。Googleアカウントがあれば利用できる

2.クリエイター目線から相手目線への意識転換

DXは“自動化”や“効率化”を求める側面が強く、予算と時間をギリギリまで使って作品を仕上げるクリエイターの仕事とは、一見相反するようにも思えます。大城さんも、講座がスタートした直後は「クリエイターにDXは必要なのか」というモヤモヤした気持ちを抱えていました。

「DXは“相手目線”になることが大事。思いやりが第一歩と教わりました。これは、クリエイターにとっては大きな意識の転換です。

クリエイターは自分の作品を相手に認めてもらおうとプレゼンテーションすることは得意ですが、相手の気持ちを読むのは苦手な場合が多いと思っています。だから、徹底的な顧客視点と、そうした新しい着眼点、問題の発見から生まれるビジネスモデルの変革という『DXに不可欠なデザイン思考』のお話を聞いたとき、うちの会社には向いていないかも、と思ってしまったんです(涙)」

「(ワンダーリューキューでは)DXは無理なのでは?」と考えていたときに、平井雅先生によるメタ認知(※)のレクチャーを受け、「腹落ちした」という大城さん。

CM制作時のカメラアングルで「主観を表現したいときは被写体をアップに、カメラを少し引くと二人称、もっと引くと三人称、さらに引くと俯瞰=客観(を表現する撮り方)になる」という表現手法のセオリーがあり、メタ認知は、この“アングルを切る”発想と同じだと気付いたからだそうです。

メタ認知力を育てることでクリエイターもアカウントプランナーもDXできると確信し、カメラアングルのセオリーを使って顧客視点の感覚を身につけながら、社内DXを進めています。

「ワンダーリューキューDX講座を始めた頃、情報共有のためにSlack(※)を導入したんですが、アカウントを作って準備しても使おうとしないメンバーがいました。

メタ認知の話を聞き、私自身が相手の目線で説明していなかったことに気づいたんです。私目線の『情報共有したいからSlackを使ってほしい』ではなく、相手目線の『Slackを使うとこの作業が楽になるよ』に言い方を改めたところ、徐々に使いはじめてくれました」

※メタ認知=自分自身を客観的に見ること。それにより、自分自身をコントロールし、冷静な判断や行動ができる能力を“メタ認知能力”という

※Slack=グループチャット、1対1のメッセージ(ダイレクトメッセージ)、音声通話が可能なウェブ・スマートフォンのアプリ。外部ツールとの連携ができるのも特徴

3.クライアントとのコミュニケーション改革

Slackを使おうとしないスタッフに“使うメリット”を実感してもらうため、大城さんが用意したのは、プロジェクトごとに社外のメンバーも参加できるワークスペース(※)でした。

「クライアント、外部の制作会社、私たちもワークスペースで一緒に会話できるので、メンバー全員が効率化を実感しています。今ではワークスペースもどんどん増えて、9プロジェクトでやりとりをしています。

Slackを使っていないクライアントもありましたが、使い方をレクチャーしながらSlackを始めてもらったんです。

社内向けには『クライアントはSlackを使っている。複数の連絡先に1度に情報共有でき、6時間かかっていたやり取りが1時間で済む』とメリットを説明し、導入してもらいました。

結果として、社内の横断的なコミュニケーションも活発になってきています」

※ワークスペース=Slack上に作るトークルームのようなもの。テーマ別にコミュニケーションができ、ビジネスではプロジェクトごとに作成することが多い。メールアドレスでアカウントを作成し、ワークスペースのホストからの招待で参加可能

4.社長の手を煩わせていた週報業務を2日→5分に

マインドセットを変える“地ならし”を進めつつ大城さんが目指すのは、講座で学んだデザイン思考でビジネスモデルを変革する「事業のDX」です。会社内にDXのマインドを浸透させる上で、最大の効果があるのは、やはり“トップの決断”。

大城さんは、ワンダーリューキューの代表取締役・鶴田光介(つるた・こうすけ)氏が毎週手を煩わせていた「週報の取りまとめ業務」を効率化させることに目を付けます。

「社長にDXの必要性をしっかり認識してもらえれば会社がガラッと変わると思い、毎週社長の手を煩わせていた週報に着目しました。社員がバラバラのExcelフォーマットで週報を提出、社長が丸1日かけてまとめていたんです。中には週報の提出を忘れるスタッフもいました。

そこで、リマインド機能も実装し、スプレッドシートをベースにクラウドで同時編集できるようにしたところ、作業時間は何と5分ほどに。よほどうれしかったようで、初めて社長から『直也、ありがとう』と言われました(笑)。

誰かの課題を解決できるメリットをこれからも生み出し続けていきたいですね」

最終回となる次回は、アドバンストコースを経て大城さんがたどり着いた「ワンダーリューキューDXビジョン」についてお届けしたいと思います。

【大城直也さんPROFILE】

1979年4月15日生まれ。沖縄県豊見城市出身。バンタンデザイン研究所&アートディレクション卒業後、2004年、「HAKUHODO DESIGN」の立ち上げメンバーとなり、さまざまな企業のブランディングを担当。2009年に株式会社ドラフトへ。グラフィックデザインまで業務領域を広げ、フリーでの活動を経て、2013年に沖縄に戻り株式会社ワンダーリューキューに入社。

主な実績は「沖縄観光コンベンショービューロー おきなわ物語/やさしくて、あたらしい島の旅」「沖縄県 観光誘致コンテンツ/小夜に、出遇う 味遇う 〜 那覇・桜坂」「PARCO CITY/開業オープン広告」「JTB沖縄/Okinawa E-Motionイベントプロデュース」など。沖縄広告賞2021年度一次審査員、沖縄広告賞・総合グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、多数。ACC 2019・地域ファイナリスト。