- 事例紹介

- 実証事業

概要

- システム・サービス名

- コンテナ型海藻自動養殖システム

- 内容

- コンテナ内の養殖水槽にIoTカメラを設置。画像をもとに成長度合いを数値化してAIが海藻の生育を自動で管理

- 対象者

- 海ぶどう他、海藻の養殖農家など

ここがResorTech!!

養殖水槽をIoTでモニタリング。AIによって自動で海藻の育成が行えるように

養殖システムをコンテナにワンパッケージ化。環境を選ばず海ぶどうの養殖が可能に

CO2排出源からCO2を調達し、海ぶどうを養殖に利用することで脱炭素社会に貢献

沖縄では古くから食用として親しまれてきた海藻、海ぶどうは、近年の沖縄料理ブームによって今や全国的にも知られた食材です。しかし、その需要が急増したことで天然ものが激減。現在市場に流通しているもののほとんどが養殖物となっているといいます。

そんな海ぶどうの養殖にIoTの技術を取り入れ、生育の効率化と収穫量のアップを可能とした自動養殖システムの開発に取り組んでいるのが株式会社OCC(オーシーシー)です。実証実験を繰り返し、すでに実用化目前というこの自動養殖システムを、OCCではいずれ世界に広めたいといいます。

現在このプロジェクトの中心となっているのが株式会社OCC取締役でITイノベーション推進室本部長を務める屋比久友秀氏。そもそも、なぜIT企業であるOCCが、海ぶどうの養殖という新たな分野を挑戦することになったのでしょう。そのきっかけや、なぜコンテナ養殖にたどり着いたのか、お話をうがいました。

IT企業であるOCCがなぜ海ぶどうの養殖という未知の分野に踏み出したのか

そもそもOCCはIT企業です。主に自治体の税の計算や組織管理、卸分野の販売管理などの基幹系のソフトウェア開発を行っていました。しかし、2017年、会社50周年の際に「これからのOCCはお客さま一緒に得意分野のIT使って、今までにないビジネスを発展させていく」という新たな方針が天久社長によって打ち出されます。

そこで以前から取引のあった糸満市から相談されていた、琉球大学と共に進めている海ぶどうの養殖に関する課題に関して、取り組むことになりました。

社長から特命が下された屋比久氏はIoTを使った効率的で効果的な海ぶどうの新たな養殖の可能性を探ることに。それをきっかけにスタートしたのが琉球大学との海ぶどう養殖の実証実験だったそうです。

海ぶどう養殖の自動化によって輸出の可能性が広がる

従来の海ぶどうの養殖は、海から海水を直接取り込み、かけ流しで水槽の中を循環させ海ぶどうを生育するというものでした。しかし、それでは天候や環境の影響を受けやすく海水の濃度や温度が不安定となり海ぶどうの生育が安定しません。そこで、従来の養殖方法の問題点を洗い出し、実証実験を重ねました。

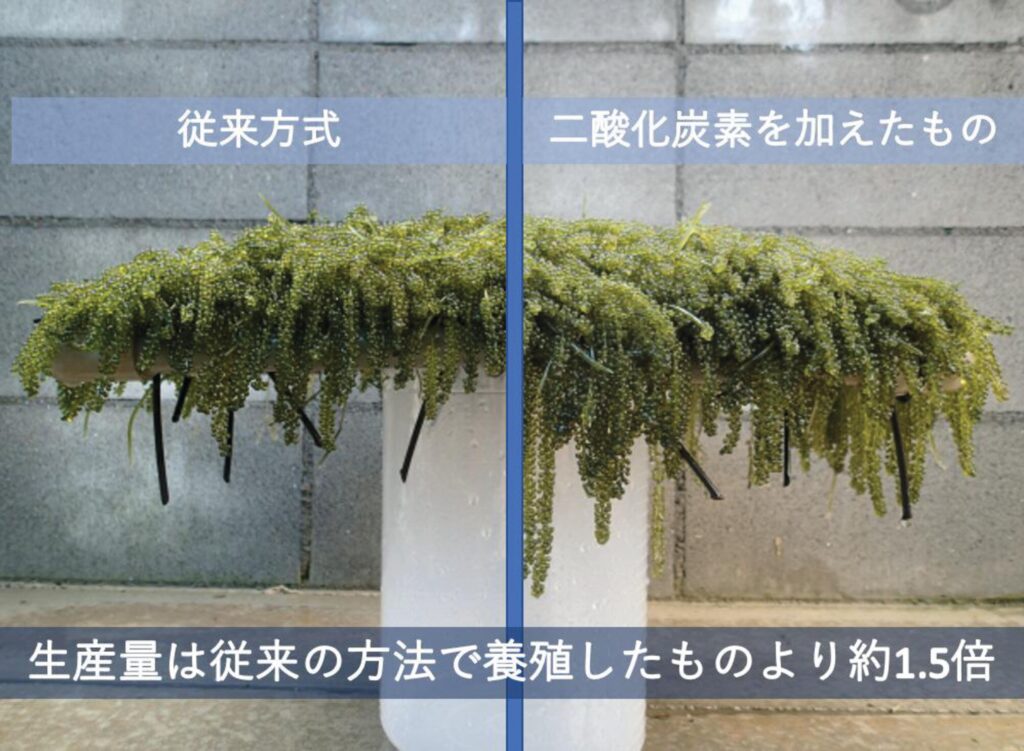

そして、わかったのが養殖水槽の海水のCO2濃度をコントロールし、水流をつくることで海ぶどうの収穫量が増えるということです。またこの生育方法によって海ぶどうの寿命も従来1週間だったものが2週間に伸びたといいます。寿命が2倍となれば商圏が広がります。海外輸出など新たな可能性が見出されました。

この実験結果は海外でも注目され、ある日フランスで暮らす日本人の女性から「海ぶどうをフランスに輸出はできませんか」という電話による相談がありました。そこで2019年、屋比久さんはフランスに市場調査に乗り込んだといいます。海ぶどうの評判はフランスでも上々で、その味を知ったシェフから「是非フランスでも海ぶどうの安定生産を可能にしてほしい」との話を受けます。しかし、フランスには海ぶどう養殖のノウハウ自体がありません。

そこで、次に海ぶどうの自動養殖システムの開発と実証実験が行われました。養殖水槽にカメラを取り付け、水温や水流、酸性度、CO2濃度、などを常時モニタリング。画像をデータ解析にかけて成長度合いを数値化して情報をデータセンターに蓄積。そしてAIが各水槽の液肥やCO2濃度を最適化するように指示するというものです。当初は高濃度CO2海水の注入をバケツによる手作業で行っていたといいますが、やがてIoTとAIによる自動化が実現します。

自動養殖システムをコンテナでオールインワンパッケージ化

このシステムを輸出できるよう、次にコンテナを使った海ぶどうの自動養殖システムの実証実験を開始。コンテナ型自動養殖システムは、エアコンが設置されたコンテナ内に2段式の養殖水槽やIoTカメラ、センサーなどがすべてワンパッケージ化されているのが特徴です。そのため移動が簡単にでき輸出も可能となります。

さらに密閉されたコンテナ内で人口海水を使用するので、気象の影響も受けにくく収穫量も安定します。このコンテナでの実証実験の結果も良好で、コンテナとIoTを使用した海ぶどうの自動養殖システム実用化の目途が立ったといいます。

オーダーがあればすでに輸出も可能なレベルにも達しているとのこと。今後の展開としては海ぶどう以外の海藻の養殖にもコンテナ型海藻自動養殖システムが使えるかどうかの実証実験を予定しています。IoTで養殖のリスクを減らし安定した海藻の生育ができる。さらに海藻の品質も向上するというとは、いずれ海藻養殖家にとってOCCの自動養殖システムが当たり前のものとなるのかもしれません。

目指すのは砂漠の中の海ぶどう養殖場

コンテナ型海藻自動養殖システムによる海ぶどうの養殖にはCO2が必要です。地球温暖化の原因の一つとして、悪いイメージを持たれているCO₂。しかし、そのCO2を有効に利用して海ぶどうを育てることで、CO2の排出量を効果的に減らす役割も担っています。さらに海ぶどうをはじめ海藻は光合成によって酸素も作ってくれる。屋比久氏は「OCCのコンテナ型自動養殖システムは、脱炭素社会に大きく貢献できる」自信をもって言います。

いずれは地球温暖化によって砂漠化が進む国に、太陽光パネルを取り付けたこのコンテナ型自動養殖システムを輸出し、「砂漠の中に、海ぶどうの養殖農場を作りたい」といいます。広い砂漠の中に整然と並ぶコンテナ型海藻自動養殖システム。壮大な夢ですが、実証実験の結果や海外からの反応を見ても、その実現は決して遠い未来ではないでしょう。

この記事に関するお問い合わせ

- 株式会社OCC 取締役 屋比久 友秀

- 098-876-1171

- yabiku@occ.co.jp