- 事例紹介

- IT活用/データ活用

1982年、冷凍食品販売業「仲松商店」としてうるま市で創業した有限会社仲松ミート(以下、仲松ミート)。おいしさと安全にこだわったハムチーズサンド、野菜チーズ巻などの冷凍食品製造、お祝いごとや慰労会などの汁物やBBQ商品を経営の柱に、手作りの家庭の味を基本に歩んできました。

デジタル化、効率化の転機となったのはコロナ禍です。行動制限で汁物やBBQの売上が激減し、新商品開発や新たな売上の軸となる新規事業開発の必要に迫られました。人手不足の中、生産性を向上させることでしか対処できないと考えた執行役員の仲本和美(なかもとかずみ)さんは、2020年、内閣府のIoT専門人材育成プログラムのモデル企業となって本質的な課題とその解決の糸口を掴み、取り組みを開始します。

1カ月後の売上もわからない製造管理、コロナ禍の打撃。「生産性を上げるほかに道がない」

仲松ミート創業に携わった後、県外の企業に就職した仲本さん。10年ほど前に「手伝ってほしい」と声をかけられ、再入社しました。次世代への事業承継も視野に、手書き伝票の機械化、配達スケジュールやルートの見直し、ホームページの開設など、効率化、デジタル化などの取り組みを少しずつ進めてきましたが、仕入れや製造管理、製造スケジュールの課題は残ったままだったと話します。

仲本さん

「製造管理ができておらず、伝票が記録代わり。月にどれだけ作ってどれだけ売っているのかも把握できず、作れるだけ作って売るような状況でした。1カ月後の売上予測もできず、休日の工場稼働や役員の工場作業のヘルプも常態化し、必要な包装資材を当日に調達するといったことも起きていました」

カレンダー通りに休みが取れず、急な残業も多く発生。日々作業に追われながらもどうにか対応していましたが、2019年に入って新型コロナウイルス感染症が拡大します。たくさんの人が集まる行事が制限され、事業の柱のひとつだった汁物やBBQといった商品の売上が激減。冷凍商品の需要は堅調だったものの、新商品開発や新規事業開発が急務となりました。

そんな中、中小企業家同友会で「モデル企業として参加してもらえないか」と声をかけられたのが、内閣府の『令和2年度沖縄型産業中核人材育成事業』の「製造業(食品製造業)に伴走支援できるIoT専門人材育成プログラム」(※)だったのだそうです。

仲本さん

「現状を打破する糸口になれば、と思い、モデル企業になることを決めました。ヒアリングや見学、資料提供なども必要なので時間も手間も取られますが、得られるものは大きいのでは、と考えたんです」

※『令和2年度沖縄型産業中核人材育成事業』「製造業(食品製造業)に伴走支援できるIoT専門人材育成プログラム」

食品関連企業、IT企業、ITコンサルタント、支援機関・金融機関職員を対象とし、実践的なスキル習得と課題解決の体験を通じて専門人材の育成を目指すプログラム。基礎講座を経てモデル企業への質問や見学、課題抽出を行い、IoT導入計画の検討や策定を行った

自社の課題も明確に。パソコン不要で取り組めるスモールステップを選択

IoT専門人材育成プログラムには、IT企業はもちろん、製造や卸売など食品に関わる様々な企業、ITコンサルタント、支援機関・金融機関職員などから20名以上が参加していました。モデル企業となった仲松ミートは、自社の課題感や会社の概要や業務内容、工場内の見取り図など様々な情報を開示し、見学やヒアリングに対応。講師や受講生からは様々な質問が寄せられました。仲本さんは、この取り組みを通して様々なものを得られたと感じているそうです。

仲本さん

「指示系統や取引先、パートの平均年齢など、かなり細かな部分まで質問が来ました。工場見学ではパートに直接話を聞いたり、動線を確認したり。すべてをさらけ出したような気分ですが、様々な業種業界の方に、課題の洗い出しや整理、解決に向けたシステム構築内容まで考えていただき、たくさんのアイデアに触れる機会を得られました。

もしこれを普通の手続きで進めるとすれば、かなりの時間と資金が必要になるのはもちろん、私たちの解決したい課題に応えてくれるものにできるかどうか、IT企業との調整がとても大変になると思います。

また、当初は漠然と『仕入れ管理が課題なのでは?』とも感じていたんですが、ヒアリングなどを通して、入口よりも出口、製造管理が必要だと気づかされました」

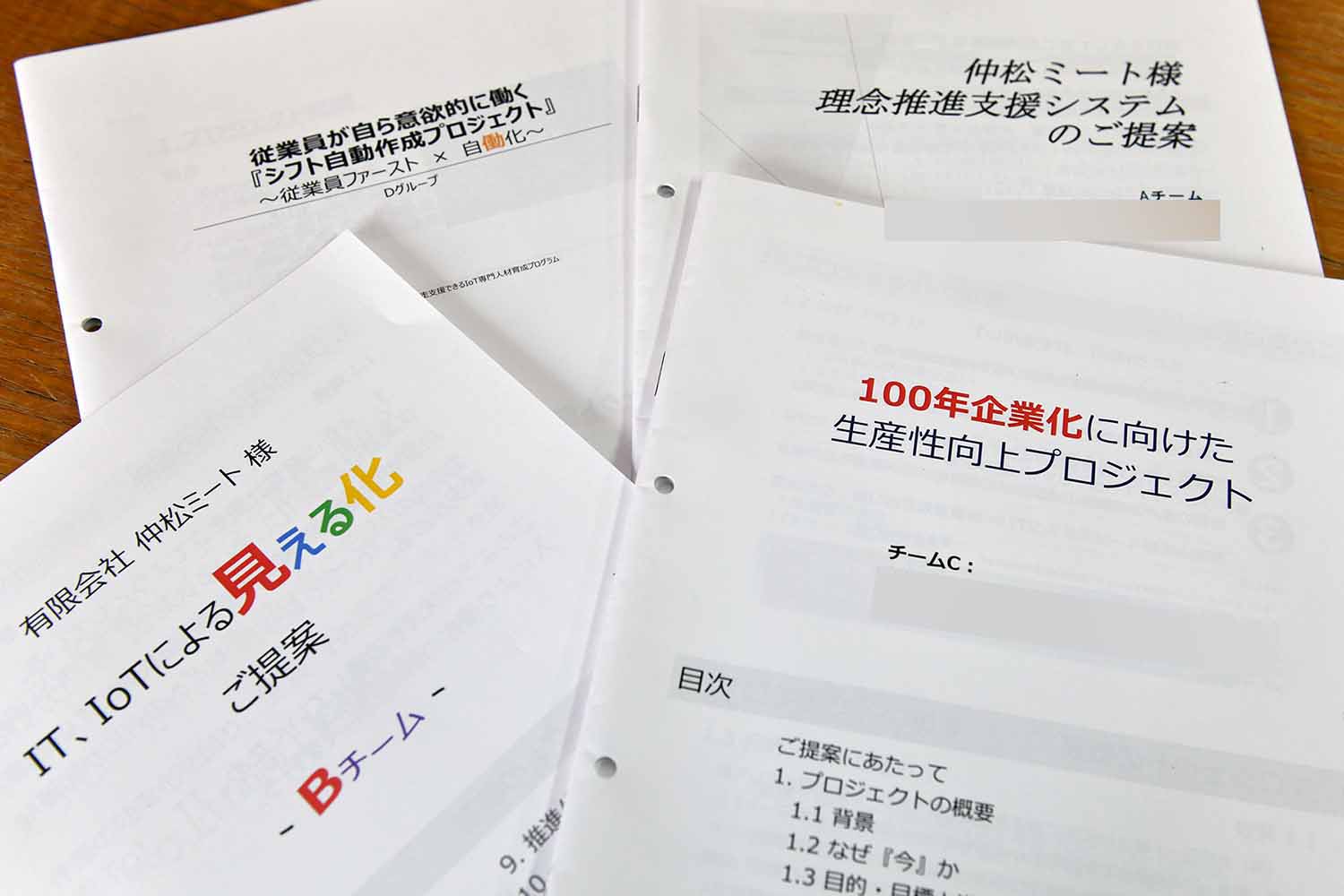

最終的に、5つのグループから、仲松ミートの課題を解決するための5つの提案書が、仲本さんを含めた経営陣にプレゼン・提出されました。それぞれのグループが核となると考える課題を抽出し、解決を目指して工夫を凝らした内容。仲本さんはその中のひとつに目を留めます。

『仲松ミート 全集中のIoT』と題されたその提案は、AI音声認識サービス『Alexa(アレクサ)』と業務改善アプリ『kintone(キントーン)』を使い、製造したものの名前と個数を音声で認識、データをパソコンへ蓄積していくシンプルな製造管理システムでした。

パソコン不要の音声入力は「IT導入」と身構えることなく使用できることから、工場内スタッフの平均年齢50歳、障がい者も働く仲松ミートにフィット。費用も60万円台に抑えられ、経営陣も「これなら」と納得します。2021年、IT小規模事業者等デジタル化支援事業(沖縄県商工労働部中小企業支援課事業)も利用し、システム構築・導入へと進んだのです。

提案メンバーが構築し必要十分な機能を短時間で導入・運用。工場稼働は週10時間短縮

『仲松ミート 全集中のIoT』考案メンバーであるITコーディネータ沖縄の専門家および県内IT企業とタッグを組んで進められたシステム構築。人材育成プログラムを通して「何のために、どんな課題を解決したいのか」を深い部分まで共有できていたため、導入まで3カ月というスピードで進みました。

開発段階で迷ったのは、アレクサに音声認識させる商品名だったそうです。そのまま商品名にするか、「A」「1」といった記号や番号にするか。仲本さんは、スタッフの使い勝手と記録ミスを防ぐため、普段から使っている商品名を選択しました。

仲本さん

「音声の誤認識が少ないのは記号や番号。でも、その場合、Aはハムチーズサンド、Bはチキンカツ…といったように、対応表を作ってスタッフに覚えてもらわなければなりません。『これはAだっけ、Bだっけ?』と考えてしまったり、言い間違えて記録の確認が必要になって逆に手間が増えたりすることは避けたかったんです」

トーンや発音に一定の配慮は必要なものの、「〇〇を〇ケース作りました」と話しかけるだけ。アレクサはきちんと認識すれば復唱し、言い間違いや不鮮明な音声には「わかりません」と反応するため、記録できたかどうかの確認も簡単です。工場スタッフもすぐに慣れ、アレクサと会話を楽しむような感覚で使いこなせるように。導入や浸透のハードルはほとんどなかったということです。

システム稼働により、「何をどれだけ作ったか」が数値として蓄積されるようになりました。この数値をもとにExcelで必要な原材料を割り出し、月別の製造量管理・予測を作成することで、「月末までに○○が〇ケース必要」といった製造スケジュールが明確化。作れるだけ作り、注文に応じて販売するというスタイルは大きく変わりました。工場稼働時間は週10時間短縮し、無駄のない原材料・包装資材の仕入れも可能に。時給アップを行っても人件費は抑えられるようになりました。

スタッフからは、製造前に必要な仕込み作業の計画・提案、仕入れの確認なども行われるように。以前は「出勤してもできる作業がない」という状況もあったそうで、大きな意識改革が起きていることがうかがえます。

さらに、豚肉のつくだ煮「ハンチュミ」といったレトルト商品などの新商品開発も可能になり、取り扱う商品や取引先の拡大も実現しています。

「中小企業への支援の手はたくさん用意されている。意志さえあれば誰でもDXに踏み出せる」

アレクサで音声記録を行っているのは製造数の多い2商品のみ。仲本さんは、今後は記録する商品の種類を増やし、現在はExcelで行っている必要な原材料の割り出しまでを自動化し、製造から配送までを一気通貫で管理できるシステムに育てていきたい、と話します。作業工程や技術をわかりやすく動画で記録し、人材育成に役立てていくことも考えているそうです。

新商品の開発やITツールを用いた業務効率化はもちろん、経営計画の策定などにも、沖縄県産業振興公社やよろず支援拠点、うるま市や地域の商工会といった様々な支援窓口を活用して精力的に取り組む仲本さん。見据えているのは、現在副社長として経営に携わる、現社長の息子である二代目への事業承継です。

仲本さん

「色々なツールを準備して提示するのが私の役目。今回のシステム導入でも、蓄積されたデータを製造管理のためにどう活用するかを考え、原材料を割り出すExcelシートを考案したのは副社長です。

ツールを活用して得られたものをどう生かすか、どんな会社にしていきたいのかを考えるのが経営者の役目。基礎があれば建物はできます。小さなものでも積み重ねれば財産になります。二代目のやりたいことを実現できる、しっかりとした基礎を作って手渡したいと思っています」

会社の基礎を固め、次世代へ手渡すため、DXへと踏み出している仲本さん。公共の相談窓口や専門家派遣、技術習得など色々な支援窓口や補助金が用意されている中小企業は恵まれている、と語ります。

仲本さん

「DXは目的と意思さえあれば誰でも実現できることだと思っています。

私自身、ITについて詳しいわけではありません。相談窓口を頼り、専門家をはじめ相談できる人を探して協力してもらい、色々な取り組みを進めてきました。

まずは意志を持って声を上げること。はっきりとしたものでなくても、『この部分を改善したい』『こんなことを実現したい』という段階でも、適切な相談窓口へつないでもらえます。

県や市町村のホームページには様々な支援情報があるので、こまめにチェックするようにしています。

経営者の仕事は作業ではなく、一歩引いて全体を見渡すこと。そうすれば、この部分は機械化しよう、この部分にはITの力を借りよう、といったことが見えてくるんです。自社の強みや弱みに向き合い、課題をきちんと掘り起こして整理することも必要です」

「DXは目的と意思さえあれば誰でも実現できる」。

仲本さんに倣い、自社の業務に向き合って課題を把握すること、相談窓口を頼ってみることから取り組んでみてはいかがでしょうか。