- 事例紹介

- 新規事業開発

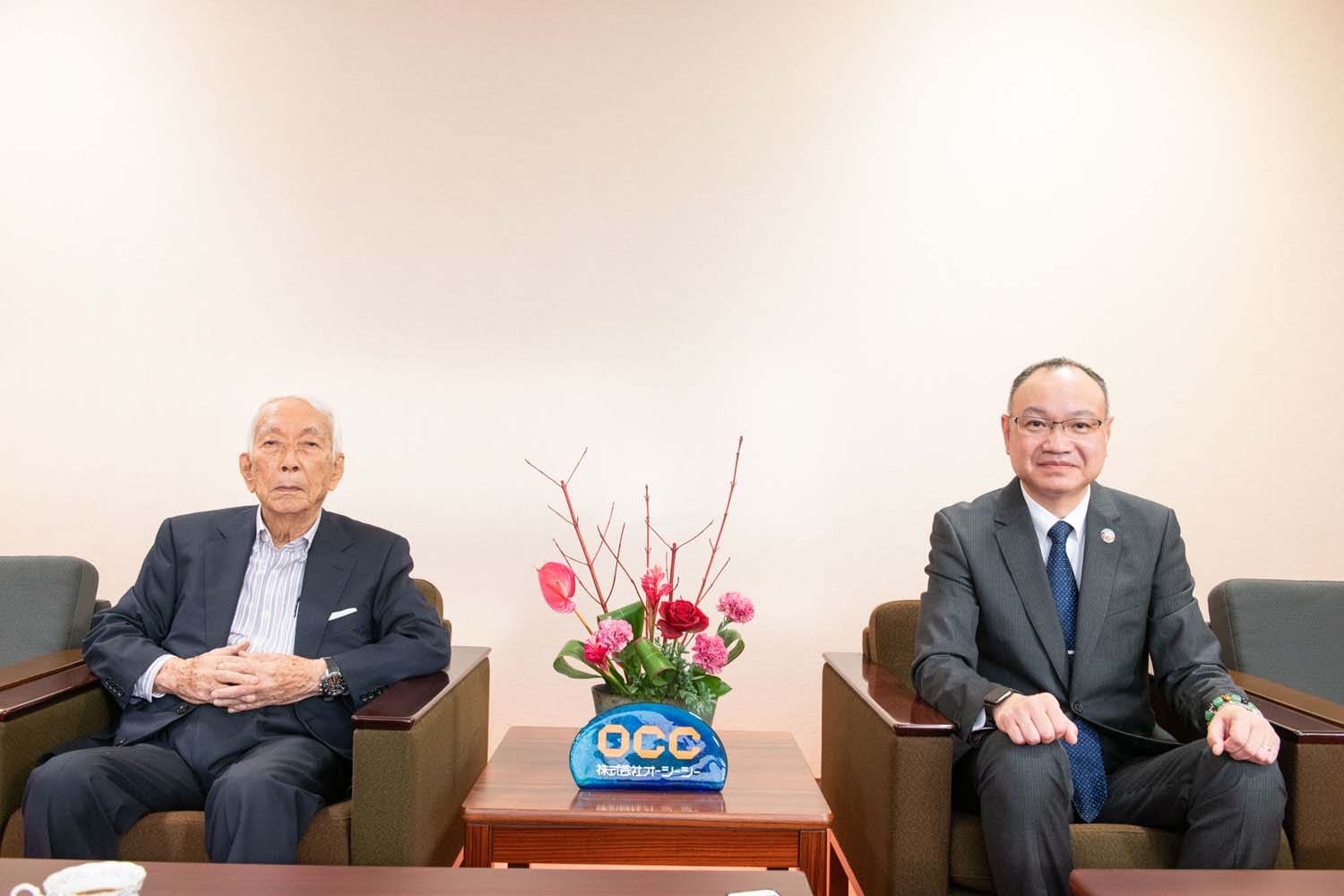

2022年5月15日、本土復帰50周年の節目を迎えた沖縄県。今回は、特別企画インタビューの第二弾として、沖縄の情報産業の歴史を振り返るのに欠かせない株式会社OCC(オーシーシー)の創業者であり名誉会長の板井裕(いたいゆたか)さん、現代表取締役社長の天久進(あめくすすむ)さんにお話を伺いました。

OCCは、沖縄が日本本土に復帰する6年前、1966年に「株式会社沖縄電子計算センター」として創業。「OCCの歴史は沖縄のIT化の歴史」という言葉そのままに、コンピューターが” 電子計算機”と呼ばれていた時代から、各種業務の電算化(デジタル化・自動化)を担い、観光に次ぐ第二のリーディング産業として沖縄経済を牽引する情報通信産業の発展に深く関わってきました。

この記事では、創業者である板井さんにお話を伺い、創業にかけた思いと復帰前後のトピックスを中心に、OCCが果たした役割を振り返ります。

#1 沖縄の発展と成長に向けて。OCCが描く、ITから生まれる沖縄の未来

本土復帰50周年記念特別企画

本土復帰50周年記念シンポジウム

沖縄IT産業50年の歩みとデジタルが拓く沖縄の未来

第一線で活躍してきたプレーヤーの視点から振り返る沖縄のIT産業の成長の歴史と、産・官のパネリストがそれぞれの立場から描く理想の沖縄像を語り合うパネルディスカッション。ResorTech EXPO 2022 in Okinawaで開催されたシンポジウムのアーカイブはこちら。

上間弁当天ぷら店 会長 上間喜壽氏 × 代表取締役社長 上間園子氏 クロストーク

#1「上間流 経営改革とDX」変わらないものと変わったもの、デジタル化への第一歩

#2「上間流 経営改革とDX」 失敗を乗り越え急成長、2026年のビジョン

#3強いリーダーシップで50年後の未来を語れる沖縄に

1970年代から一貫してシステム内製。銀行の枠を超えた領域を目指す沖縄銀行

沖縄IT産業50年の歩みと成長パネル展

復帰前から沖縄の産業を支え、リーディング産業にまで成長した沖縄のIT産業。その発展の軌跡と、近年の取組を様々な角度からご紹介するパネル展を行いました。展示内容はこちらから

後半はこちら↓

#2 沖縄の発展と成長に向けて。OCCが描く、ITから生まれる沖縄の未来

コンピューター時代の到来を予見、アメリカ統治下の沖縄で創業

日本本土が高度経済成長期のただ中に、沖縄がアメリカ統治下にあった1966年、県内の情報サービス産業のはしりとなる「株式会社沖縄電子計算センター」が誕生しました。

そのきっかけは創業から遡ること8年前、1958年に米空軍省に招聘され嘉手納・那覇の両基地従業員のインストラクターとして働くことになった板井さんが沖縄に赴任したこと。後に板井さんは「1年のつもりが終生の地に」と語りますが、6年半にわたる沖縄での生活の後いったんは東京へ、1年後の1965年、経営コンサルタントの肩書きで再び沖縄に戻ってきました。

当時、本土では、国鉄や東京電力といった大企業が世界のトップを目指し、生産性向上のため高い能力を持つコンピューターの導入を開始。政府も、ユーザー支援に加え、米国のメーカーと提携してコンピューターの国産化を始めたメーカー支援を行っており、日本はコンピューターを中核とする新しい時代に向かって急激に動き始めていました。

そうした姿を見ていた板井さんの心には、やがて沖縄にもこんな時代が来るに違いないという強い思いが生まれたのです。

「企業内教育や経営改善などの業務で沖縄企業各社を回るうち、今の沖縄の企業や市町村は、コンピューターの力を借りて経営事務の合理化・近代化を行うことを必要としている。沖縄でも近い将来必ずコンピューターを使う時代になる、と考えるようになりました」

しかし、一企業で導入するには負担が大きく、日本本土のような導入補助などもなかった当時の沖縄では、米軍は別として、政府や民間企業にはコンピューターはまったくと言っていいほど普及していませんでした。

板井さんはこれをビジネスチャンスととらえ、各企業が自社導入せずとも必要な業務にコンピューターを利用できるようにするため、会社の創業を決意。沖縄初のコンピューターサービス会社、株式会社沖縄電子計算センター(1986年社名変更:現株式会社OCC)設立に動きます。それまでに得た人脈を最大限に生かし、経済界のトップを始めとする企業経営者に、業務近代化やコンピューターの必要性を説いて回ります。

まだアメリカ統治下にあった沖縄には、コンピューターについて知っている人はほとんどおらず、資本金集めにも大きな苦労が伴いました。しかし、今も板井さんの心に残っているのは、沖縄で出会った方々の、新しく立ち上げた企業に寄せられた支援と期待への感謝の思いだと言います。

「沖縄銀行の山内頭取(当時)をはじめ、多くの方が地縁も血縁もない若い私を信頼し、資本を出し、仕事を任せてくださったのです。皆さんの力で会社を作り、運営させていただいたと思っています」

百貨店の棚卸業務を皮切りに、様々な企業の電算化を担う

すべてのデータが紙で記録され、そろばんや電卓などが主役だった時代。

板井さんは、大量のデータを反復して継続的に処理する、電気・水道料金などが電算化にいちばんふさわしい分野だと考えました。

開業第一号の業務は、国際通りに店舗を構えていた山形屋百貨店の棚卸し・決算業務。当時の経理担当常務が相談に来たことで、沖縄初の決算棚卸業務の電算化が実現しました。

その後も、琉球電電公社の電話料金、地方自治体の税務や水道料金、配電会社の電気料金、電力会社の原価計算、生命保険会社の電算サービスなどを通して経営近代化をサポート。沖縄の経済、住民生活を支える団体や企業から次々と業務を受注し、業務の電算化を進めます。

「本土復帰が決まってからは、沖縄に進出する本土企業によって倒産してしまう企業を出さないよう、さらに沖縄の企業の合理化・近代化のお手伝いをすることで、波打ち際で進出企業を少しでも食い止めようと考えるようになりました」

沖縄の企業に寄り添うOCCは、1972年の沖縄の本土復帰に伴う多くの問題に対処する裏方として、さらに大きな役割を果たすことになります。

スムーズな本土復帰をOCCのコンピューターが支えた

沖縄の歴史の大きな転換点である本土復帰。OCCは沖縄の企業活動のみならず、住民の生活にも大きく関わる様々な業務に携わりました。

本土復帰するとすべてのプログラムが使えなくなる!

創業数年で電算処理の有用性は県内でも受け入れられ、OCCは行政、金融、流通、通信、医療など幅広い分野で、主要企業だけでも50社ほどの業務を受託していました。

時は沖縄の本土復帰が本格的に見えてきた頃、ドルから円への切り替え=「通貨切替」が大きな問題となります。

復帰以降、ドルベースで作られているすべてのプログラムがまったく使い物にならなくなってしまうからです。

「システムを作り変えるのは、コンピューター本体そのものよりもお金がかかる作業。琉球電電公社さんは復帰前年からシステムの完全変更に備えて本社の専門スタッフを沖縄に派遣、私たちとチームを組んで新しい円ベースのシステムへ移行しました」

しかし、すべての企業がそうした対応を行えるわけではありません。

中には「復帰は国の都合なのに、なぜ変更料金を負担しなければならないのか」「そんなお金は出せない」「政府に払ってもらいたい」という企業もあったそうです。

東京に飛び、大蔵省(現財務省および金融庁)に掛け合っても、「必要性は重々理解するが、一企業ではなく業界団体の陳情でなければ難しい」という答え。同業者がいない状態で団体を作ることはできず、結局、公的支援は受けられませんでした。

板井さんは、自社負担になっても受託中の企業のプログラムをすべて作り変えることを決断。費用にこだわって変更を行わなかった場合、沖縄の社会が大混乱に陥ってしまうと考えたためでした。

1971年に国から打診、極秘裏に進んだ差損補償

復帰による通貨切替の影響は企業だけにとどまりません。折しも、長年続いてきた1ドル=360円の固定相場が変動相場に変わり、復帰が決まった当日の交換レートは1ドル=305円になりました。

このレートでドルから円へ切り替わった場合、それまでのレートで積み上げてきた県民の財産は、復帰当日の一夜で大きく目減りすることになります。

そこで日本政府は、ドルから円への切替に伴い、沖縄に住む人の財産の目減りを補償するため、『差損補償(さそんほしょう)』という方策を考案しました。ある時点で住民の保有しているすべての資産の総合計額をチェックし、レート切り上げに伴い目減りする純資産額(1ドルにつき55円)を補償する仕組みです。

そこでポイントになるのは、日本や在留米軍を含む海外(県外)からの投機的なドルの流入をどう防ぐか、そして補償の対象とすべき純資産額(預貯金等の財産と借入を始めとする負債等を差し引いた額)をどのように把握するのかということ。

「補償のためには、通貨が円になる5月15日以前に、投機ドル流入や米軍関係者の便乗を防ぎつつ住民の全財産を調査しなければなりません。

琉球政府金融検査庁は極秘裏にプロジェクトを立ち上げ、コンピューターを使った処理が可能か打診してきました。『できます』と答えました。方法は後で考えれば良いと思ったからです」

金融機関に集まった全住民の預貯金・借入データは約125万件。預貯金と負債を合算するために同一名義人を特定する名寄せ(マッチング)作業に使われたキーは、氏名と住所のみでした。それだけでは資産と負債の差し引きが正確に行われず、補償額が過剰になる可能性も高いため、日本政府にせめて年齢や生年月日などをキーに加えないかと提案したところ、答えはNo。

「政府側のスタッフは『住所と氏名だけでは同姓同名もあるし、正確を期すことができないことは充分理解している。しかし、戦中戦後、苦労や心痛の多かった沖縄の皆さんへのお詫びの気持ちだからそれでかまわない』と言う。私はその言葉に心を打たれ、そのままで進めました」

コンピューター処理のためにシステムやプログラムを組み、読み取り用にキーパンチ入力も必要でした。

125万件の膨大なデータを一社で入力変換するのは不可能です。OCCは琉球政府(金融検査庁)の許可を得て全国から選んだ協力会社に作業を依頼します。

ところが、本土の企業グループから磁気テープに収録されて納品された膨大なデータに、エラーが続出する思わぬ落とし穴が。

「上門(うえじょう)、仲村渠(なかんだかり)、大工廻(だくじゃく)といった沖縄独特の氏名や住所を、本土の人が読めなかったんです。想定外の大量のエラーで大変な作業になりましたが、すべて当社で目視確認、修正を行いました。

全データの照合作業(名寄せ)は、当時最高速の当社のコンピューターで処理しても延べ400時間を要し、差損補償が必要となった合計件数は全琉で約90万件という結果でした」

多くの企業や自治体業務の近代化を後押ししただけでなく、通貨切替に伴うシステム変更に持ち出しの対応で企業を守り、差損補償のためのデータ処理で個人の財産を守ったOCC。

さらに、全琉48カ所の開票所を臨時電話でつないで開票結果を吸い上げ、15分ごとの速報を選挙管理委員会に送った戦後初の国政選挙の速報業務(1970年)、約20万件の運転免許関連データの日本政府への移管業務(1971年)などにも大きな役割を果たしています。しかし、機密保持のため、携わった多くの業務が公表されることはありませんでした。

沖縄が大きな混乱なく、日本初の国家事業である本土復帰を実現できたのは、OCCの縁の下での支えがあったからだと言っても過言ではないかもしれません。

県内企業連携の要となり、1980年代の沖縄の情報産業、経済振興を牽引

本土復帰後、OCCは事業拡大のフィールドを国外に求め、アジアとの連携も進めます。さらに、流通面で本土企業との資本格差を埋めようと、通信回線自由化によるメリットを生かして県内企業を束ねる取り組みも行いました。

事業拡大のため、視線はアジアへ

板井さんは早くから国内だけでは伸びしろが限られると考え、事業拡大のフィールドとして東南アジアを見据えていました。

「沖縄から近く、新しいシステムや考え方が必要とされる場所。インドネシアや香港、台湾などへ飛びました」

そしてNECや住友商事とも協力し、香港やインドネシアの企業などと業務提携契約を結んで現地に技術者を派遣。小型オフィスコンピューターの現地販売支援、ソフトウェア技術者の指導などを行い、受注した日系企業に対するソフトウェア設計開発、メンテナンス業務を任せます。

「現地の会社を育て、現地の会社が小型コンピューターの販売、ソフトの開発業務を受注し、彼らの手に余るものは当社が対応する形で沖縄に仕事を持ってきました。

そもそもシステムを作るのはシステムエンジニア、つまり人です。外国でも例外ではありません。各企業の処理形態などに通じていなければできない仕事で、食事や言葉など色々な苦労もある中、社員たちは本当によくがんばってくれました」

その後、日本の経済発展によって国内のシステム開発ニーズが高まったため、海外へのスタッフ派遣は中止しましたが、国内のみならず海外に目を向ける経営方針、東南アジアへの進出のノウハウは次世代へ引き継がれ、違った形で花開くことになります。

沖縄企業36社を束ね、本土大手企業に対抗

1982年、公衆電気通信法の一部改正によりデータ通信回線自由化が行われ、実質的に大企業のみ可能だった企業間・異業種間の回線を利用したデータの送受信が、中小企業でも可能になりました。

通信回線事業の将来性に着目していたOCCは、1984年に『VAN(※1)事業者』認可を取得し、県内スーパー、石油小売店やガソリンスタンドなどでサービス提供を開始します。

具体的には、店舗が閉店した後、回線を介してその日の業務データを吸い上げ、夜間に計算処理を実施。オーナーや店長が出社する翌朝までに計算結果(日報など)を返信するサービスでした。

OCCは、VAN業務が可能になったことを契機に、本土大手メーカーや卸売企業による県内量販店・小売店の囲い込みの問題にも目を向けます。

「中小規模の沖縄の卸売業者が大手に対抗するには、団結して卸売問屋と量販店や小売店との間に効率的な受発注システムを構築するしかありませんが、問題はコスト。それを合同でまかなうために、県内大手卸売業30社、県内金融機関3行、リース会社2社、システム構築や事務局を引き受けた弊社の36社で団結し、沖縄流通VAN(OR-VAN)株式会社を立ち上げました」

沖縄流通VAN株式会社は、1年後には卸売44社、小売11社(30店舗)が加盟、サービス提供件数は月間20万件を超えるまでに成長。

OCCが培った通信事業の専門性と、先を見据えた行動がきっかけとなり、国内大手卸売などのシステムを導入する選択肢だけでなく、それぞれの主体性を活かした展開に向けて協業する動きが中小企業に生まれました。

※1 VAN(Value Added Network):付加価値通信網。何らかのサービスを付加した通信網のことで、貨物追跡システムや受発注システム等が具体例

リスクは恐れすぎないこと。時には冒険が必要

その後も、OCCの活動は多岐にわたります。1987年に沖縄県ソフトウェア産業振興協会(現在の一般社団法人沖縄県情報産業協会/IIA)を設立。1991年には県内初のSI(システムインテグレーター)登録認可を受け、1996年にはインターネット上の仮想電子王国である琉球インターネットキングダム(RIK)も建国。一般家庭にも急速に広がり始めたインターネットを活用し、県内情報通信産業のみならず、経済界全体を牽引しました。

OCCの様々な取り組みを精力的に進めた板井さんは、2005 年に一線を退き、未来を次世代へと託します。

「これからは天久(社長)や屋比久(常務)たち若い世代の時代です。時々、食事をしながらゆんたく(おしゃべり)して、何かあれば相談に乗るが、こちらから口を出すことはしないと伝えています。色々と影響が出て、現場がやりにくくなってしまいますから。

ありがたいことに、彼らはほとんど何も聞いてこない(笑)。大過なく、一生懸命やってくれているということだと思っています」

コンピューターやユーザーのことは色々考えたが、それ以外のことにはなかなか思いが及ばなかった、と笑う板井さん。

動きが早く、激しい時代の変化に対応するためには、時にはリスクを取って冒険することが必要だと考えています。

「昔はコンピューター一筋と言えばかっこよかったですが、今後はそれでは生き残れないと思っています。同じことを引き継いでいくと言うと聞こえはいいし、無難ではありますよね。だけど、時には冒険しなきゃいけない。

何にでもリスクはあります。時代の変化のスピードも速い。入念な調査をしてしっかり考える必要はありますが、リスクを恐れすぎていてはいけないと思います」

リスクを恐れず、時には冒険を。

それは、次世代の新たなチャレンジを後押しする言葉にも聞こえました。

第2回は、現代表取締役社長、天久進さんにインタビュー。「今はすべてが一つにつながっていく世界への転換期」と考える天久さん。新たな時代の価値観に対応して進めている、同業他社との協業を始めとする取り組みやサービス創出の視点などを伺います。

#2 沖縄の発展と成長に向けて。OCCが描く、ITから生まれる沖縄の未来

【プロフィール】