- 事例紹介

- データ活用/新規事業開発

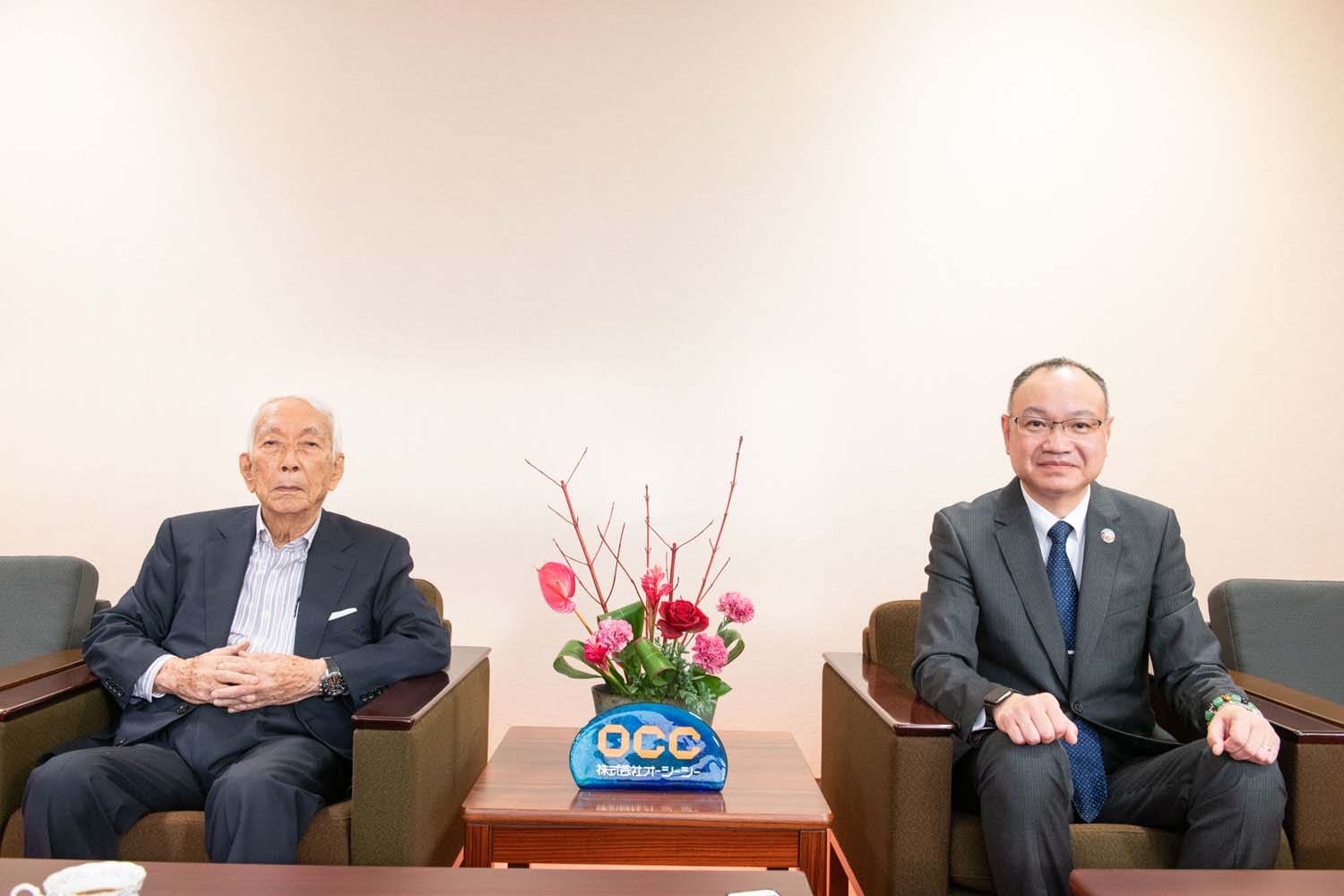

2022年5月15日、本土復帰50周年の節目を迎えた沖縄県。今回は、特別企画インタビューの第二弾として、沖縄の情報産業の歴史を振り返るのに欠かせない株式会社OCC(オーシーシー)の創業者であり名誉会長の板井裕(いたいゆたか)さん、現代表取締役社長の天久進(あめくすすむ)さんにお話を伺いました。

OCCは、沖縄が日本本土に復帰する6年前、1966年に「株式会社沖縄電子計算センター」として創業。「OCCの歴史は沖縄のIT化の歴史」という言葉そのままに、コンピューターが” 電子計算機”と呼ばれていた時代から、各種業務の電算化(デジタル化・自動化)を担い、観光に次ぐ第二のリーディング産業として沖縄経済を牽引する情報通信産業の発展に深く関わってきました。

板井さんの創業の思いと復帰前からのトピックの数々を振り返った第1回に続き、第2回となる今回は、天久さんのお話から、新たな時代の舵取りとOCCが目指す未来についてお届けします。

#1 沖縄に「情報通信産業」誕生のきっかけを作ったIT企業の創業と成長

【本土復帰50周年記念特別企画】

本土復帰50周年記念シンポジウム

沖縄IT産業50年の歩みとデジタルが拓く沖縄の未来

第一線で活躍してきたプレーヤーの視点から振り返る沖縄のIT産業の成長の歴史と、産・官のパネリストがそれぞれの立場から描く理想の沖縄像を語り合うパネルディスカッション。ResorTech EXPO 2022 in Okinawaで開催されたシンポジウムのアーカイブはこちら

1970年代から一貫してシステム内製。銀行の枠を超えた領域を目指す沖縄銀行

沖縄IT産業50年の歩みと成長パネル展

復帰前から沖縄の産業を支え、リーディング産業にまで成長した沖縄のIT産業。その発展の軌跡と、近年の取り組みを様々な角度からご紹介するパネル展を行いました。展示内容はこちらから

上間弁当天ぷら店 会長 上間喜壽氏 × 代表取締役社長 上間園子氏 クロストーク

#1「上間流 経営改革とDX」変わらないものと変わったもの、デジタル化への第一歩

#2「上間流 経営改革とDX」 失敗を乗り越え急成長、2026年のビジョン

#3強いリーダーシップで50年後の未来を語れる沖縄に

創業者の思いと築かれた信頼を受け継いで

「板井が県内外、国外に築いてきた信頼とコネクションが弊社の大きな財産。様々な企業、自治体をつなぐ接着剤となれることが強みであり、果たすべき使命」と語るのは、2014年に代表取締役社長に就任した天久さんです。

創業以来、県内産業のデジタル活用をサポートしてきたOCC。独特の文化・風土や島しょ性といった、本土と大きく異なる沖縄の地域性に寄り添う姿勢、そして、海外展開やITとの組み合わせから生まれる新たなビジネスを通して見る沖縄の可能性を伺いました。

“沖縄ならでは”のシステム構築で自治体や企業の業務を支えてきた

企業が使用するシステムは、既製のものから独自開発のものまで様々です。ただ、沖縄独特の事情で必要とされる機能には違いが多く、既製品では難しい部分、ノウハウがないと対応できないことも多くある、と天久さんは語ります。

まず大きな違いとして挙げられるのが、「為又(びいまた)」「仲村渠(なかんだかり)」といった難読人名・地名。また、「新垣」表記でも「あらかき」「しんがき」「にいがき」「あらがき」と様々な読み方のバリエーションがある場合も多く、県外出身者ならずとも読み方に迷ってしまうほどです。

OCCはこうした課題に対応するため、水道料金調定などで独自のシステム開発を行いました。

「同じ漢字でも人名、地名の読み方は色々。そこで、検索を漢字にして『金城』と入れれば『きんじょう』さんも『かねしろ』さんも出てくるよう設計したんです。こんな方法があったのか、ノウハウを出してくれと言われたこともあります」

さらに、沖縄では様々な事情で料金徴収までに多くのプロセスが必要になるのだそう。電話での督促に対応した流れで画面を配置する、各種帳票を出力する、といった沖縄ならではのニーズを反映させています。

また、有人離島が多いのも沖縄の特徴。経済規模が小さく、大きな収益を見込めない離島などの遠隔地では、人口の多い地域と同様のサービスを受けるためには時間も費用もより多くかかってしまうこともしばしば。

OCCはこうした事情にも対応するため、八重山地区には1985年、宮古地区には1987年から拠点を設け、ユーザーを支えてきました。

「お客様からの問合せに、『遠隔地だからすぐには対応できない』とは言えません。全離島に拠点があるのが理想ですが、安定した人材確保ができる場所を選び、宮古と八重山の支店で対応しています。

また、様々なメーカーのプリンターやパソコンといったハードの自営保守(※1)も行っています。保守要員は日本全国で減少していますが、メーカーに聞かないとわかりません、ではお客様が困ってしまう。何とか維持しています」

ゼロからシステムを組み上げ、企業や自治体に合わせてカスタマイズし、複数の顧客に広げていく。広い地域をカバーし、自社人材で様々なサポートを提供する。県内自治体や企業のデジタル活用を支えてきたOCCの歴史は、沖縄独自の事情に寄り添ってきた歴史でもあるのです。

※1 自営保守:問題が発生した場合に、他ベンダーに取り次ぐのではなく、自社のエンジニアで解決する保守形式

標準化にいち早く対応。次の時代に向けた自治体のデジタル化を支える

2020年、日本政府は「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を閣議決定し、社会全体のデジタル化を推進する取り組みを加速。中でも住民生活に直結する自治体のDXは特に重視されています。2022年には「自治体DX推進計画」が示され、自治体情報システムの標準化・共通化、行政手続きのオンライン化、AI・RPAの利用推進などが重点取組事項として定められました。

自治体向けのシステムも開発・運用しているOCCは、2025年度を目途に進められている自治体情報システムの統一・標準化対応に向けいち早く動いていました。

「自治体業務にかかわるシステムは住民情報系、基幹系など100以上。沖縄ならでは、さらに自治体ごとにも異なる運用のため、コンサルティングのような形で進めてきました。

標準化対応の費用は高額で、国の支援はあれど自治体にかかる負担は重くなりがちです。

弊社は2012年から2021年までに県内のお客様のシステム切替を行い、一部離島を除きすべてクラウド化しました。まだの地域もバックアップ回線の整備が済めばすぐに移行可能です」

移行を始めた当初は様々な問題が起き対応に苦慮したものの、現在は運用が安定。定期的なチェックや問い合わせ対応が主になっているということです。

また、沖縄県内に幅広い顧客を持つOCCならではのビジョンもあります。

「標準化が行われても、各自治体で運用が異なることは変わりません。そうした分野のコンサルティングや、システムとシステムをつなぐサービスの立ち上げも必要になるでしょう。弊社は自治体とも民間企業とも深くかかわっているので、その二つをつなげ、標準化に柔軟に対応できる体制を作ることもできると考えています」

アジア展開を視野に、ミャンマーに現地法人を設立

板井さんの時代から、インドネシアや台湾など、海外とも積極的に連携を図ってきたOCC。ミャンマーに開発だけでなく医療システム販売、メンテナンスまでを担う現地法人 Myanmar OCC (ミャンマーオーシーシー)を設立しました。板井さんが拓いた海外への道はしっかりと引き継がれています。

「現在約15名の現地スタッフで運用しています。

常時3、4名いた本社からの出向は、コロナとクーデターの影響で現在ゼロですが、毎日のやりとり、ウェブ会議で開発まですべて可能な体制ができており問題ありません。クーデター発生後は安全確保のため自宅からのリモートワークも実施しています」

海外展開について、「失敗することは考えなかったのか」と聞かれることも。

「失敗のリスクはもちろん考えますが、開発まで現地で行えるようにすればいいと考えました。

それほど大きなリスクはないと判断できたのは、インフラ環境が整っていたから。インターネットは、固定回線は弱いものの移動通信帯はしっかりつながる。電力事情も問題なく、発電機も調達・修理でき停電時の備えも問題ない。現地に飛んで直接確かめました」

日本とつながりが深く、仏教が浸透した勤勉な国民性もミャンマーでの法人設立を後押ししました。

運営に必要なインフラ環境の事前調査も自社で行い、リスクと可能性を熟慮して新たな一歩を踏み出したOCC。ミャンマーを起点にしたアジアへの展開など、その視線はさらに先に向けられています。

IT×他産業の新たなビジネス構築を推進

創業50周年にあたる2017年、OCCは「地域経済の中心的な担い手となりうる事業者」である「地域未来牽引企業」として経済産業省から認定されました。

この認定を「ITを使って沖縄の可能性を見出し、地域経済を牽引する決意表明」と位置づけるOCCは、水道スマートメーターを利用した高齢者見守りシステムや、安全運転支援クラウドサービスなど、ITで他産業の課題を解決・支援するサービスを次々と開発しています。

中でも、コンテナ型海藻自動養殖システム(過去記事リンク)は海外からの注目も集める看板事業。

その始まりは、当時の糸満市長からの「ITを使った養殖で海人を助けてほしい」というSOSでした。

「市長室に呼ばれて提示されたのは、ミーバイ(ハタ科の高級魚)、シャコガイ、海ぶどうの3択でした。海ぶどうは一部養殖に成功していましたが、ミーバイとシャコガイは養殖の実績がまだなかった。結果を出せるとしたら海ぶどうだと考え、着手しました」

IoTとAIによる海水のCO2濃度・水流コントロールで海ぶどう養殖の効率化・収穫量アップを実現、さらに収穫後の海ぶどうの寿命を2倍にした、OCCが琉球大学と共同で作り上げた自動養殖システム。人材採用にもつながっているという事業の手ごたえを、責任者として事業を進める常務取締役の屋比久友秀(やびくともひで)さんはこう語ります。

「コンテナで完結するシステムなので、水と電気があれば砂漠でも養殖でき、輸出も可能です。

フランスからの反応が多く、現在隣接するスペインの養殖業者と話を進めていて、コロナが明けたらすぐにも、という段階まで来ています」

ITの力で海ぶどう生産を海外でも可能にしつつあるOCC。海ぶどうの鮮烈な緑と食感とが、フランス料理を彩る日も近いかもしれません。

沖縄県全体の発展と成長をサポートしたい

うるま市兼箇段でデータセンターを運営するOCCは、今後利活用が進み、大きな価値を生んでいくであろう様々なデータについても力を注いでいく考えです。

「データの価値は今後どんどん上がり、組み合わせて付加価値をつける、単体では有用でないデータに価値を生み出すといったことも可能です。

しかし、沖縄に強固なデータセンターがなければ、せっかくのデータが県外や海外に流出してしまいます。それは、沖縄の企業の付加価値、財産が減っていくことにほかなりません。

データセンター運用にはリスクもあり、軌道に乗るまでにはもう少し時間が必要ですが、大切な事業として育て、沖縄にあるデータを沖縄で活用できる体制を作り、新しいサービスの創出、利便性向上に向けて力を注ぎたいと思っています」

県外の医大と連携してデータを活用した見守りや遠隔医療相談の取り組みを予定するなど、自らもデータを活用したビジネスを行うだけでなく、データセンター事業で県内企業のデータ運用基盤を整えるOCC。

その進むべき方向を天久さんは次のように語ります。

「今は社会的価値と経済的価値が両立した価値観へと変化し、垣根を超えた連携が必要になる時代。弊社が創業当初から行ってきたことと、誰一人取り残さない世界を作ることは同じと感じています。

その時々の環境の変化によって運用は変わっても、板井から受け継いだ思いは変わりません。これまで積み上げてきた技術力と経験を生かし、自治体、企業、色々な立場の方々をつなぐ役割を果たしながら、沖縄県全体の発展と成長に寄与できるよう、沖縄県の『DX Support Company』として歩み続けます」

沖縄の本土復帰やその後の産業発展を支え、今や観光に次ぐ第2のリーディング産業となったIT産業。

その黎明期から最前線を走り続けてきたOCCの歴史は、沖縄がたどってきたIT化の歩みと重なります。

歴史の節目、社会の変化に際し、大きな役割を果たしてきたIT。今後の社会のあり方にも柔軟に対応する土台となり、沖縄のさらなる発展と成長を生み出していくに違いありません。