- 事例紹介

- IT活用/新規事業開発

レガシー産業に新たな収益機会を生み出す デジタル×サステナブル

- 支援情報を探す

株式会社okicom(オキコム)は、IT活用やDXに関するコンサルティング・ソフトウェア開発・実装支援などを手がけるIT企業です。1980年の設立以来、業種を問わず沖縄県内の様々な企業・団体にITを駆使した業務改善や課題解決を提供してきました。

そんなokicomが新たな事業領域の開拓に乗り出したのは2017年のこと。2代目であり米系投資銀行などでキャリアを積んだ小渡晋治(おどしんじ)さんが事業承継のため沖縄に戻ったのを機に、「顧客も提供価値も今までの延長線上にない事業創造」を目指して新規事業創出に取り組み始めました。

様々な可能性を模索した末に誕生したのが、琉球びんがた普及伝承コンソーシアムと Bagasse UPCYCLE (バガスアップサイクル) という2つのプロジェクト。どちらも、デジタルを掛け合わせることで、既存産業に新しい収益機会を創出しています。

部分的な代替や効率化・収益モデルの変革を目指すデジタイゼーションやデジタライゼーションだけではなく、事業そのものを顧客起点で新しく生み出したDXの最新事例について、両プロジェクトに関わる株式会社okicom常務取締役の小渡さんにお話を伺いました。

紅型のデザイン価値をデジタルで可視化、流通を促進

2019年に設立された 一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアム(以下、紅型コンソーシアム)はokicomなどが発起人となる 形で設立されました。その事業創造は、産地が抱える課題感を整理し、デジタルで解決できる可能性のある分野を絞り込む ところから始まりました。

紅型コンソーシアムの取り組みは、「紅型職人の『図案をデザインする技能と働き』に対して、適切な対価が支払われていない」という課題に着目して創出したもの。例えば、お土産需要を狙った商品には紅型の絵柄がよく使われていますが、使われても伝統工芸を守る職人や組合にとって収益につながっていないものが多いほか、紅型の本来の価値も正しく伝わっているとは言い難い状況です。

株式会社okicom常務取締役の小渡晋治さん

株式会社okicom常務取締役の小渡晋治さん

「紅型職人はこれまで、帯や反物の『染工賃』という形でしか報酬を受け取れていませんでした。しかし、彼らの仕事は絵柄や図案をスケッチするところから始まっています。彼らが生み出すデザインの価値を、真っ当に評価される状態にして収益力を高めることを目指して活動しています。 伝統工芸の著作権は、これまで明確に権利化されて管理されてこなかったという過去の経緯も影響し、著作権ビジネスが成立しにくい事業環境の中、琉球紅型のデザインを知的財産化して活用を促す取り組みです」

紅型コンソーシアムのメンバーである紅型職人が保有する型紙と手染めの紅型をスキャンしてデジタルデータ化。コラボレーションによる商品展開 が可能なデジタル画像素材に加工して管理・提供しライセンスフィーを得ています。

紅型の図柄をデジタルデータ化し、コラボレーション先へ提供

紅型の図柄をデジタルデータ化し、コラボレーション先へ提供

また、これまで紅型業界では、教科書や公的な広報誌などへの図柄の提供、スポーツ選手からの「社会貢献活動として伝統工芸をPRしたい」といった問い合わせには基本的に無償で対応してきた一方、煩雑な業務フローが負担になっていました。

そこで、2022年度から秘密保持契約書の締結やデジタル画像のやり取りをオンラインで完結させるプラットフォーム構築に着手しました。2023年度から運用を開始する予定で、現状の年間30件程度の対応可能件数を2倍の60件程度に増加させることを目指しています。

さらには、紅型の図柄を活用したタンブラーやマスキングテープなどを製作し、紅型や職人の価値を伝えるウェブサイトに導く二次元バーコードをつけて販売する仕組みを整え、自らの図柄をデザインとして活用していきたい職人に、企画から販売まで一貫した支援を提供しています。

小渡さんはこうした地道な取り組みを通して、デザインの価値に対する認識を紅型職人や利用者の間に広げると同時に、より多くのシーンで紅型の利用を可能にし、職人がその適正な対価を受け取れる仕組みを手がけてきました。

また、NFT(※1)という新たなデジタル技術を得て、従来伝統工芸には関心のなかった層からの収益 につながった事例も生まれています。

NFT付き紅型ラベルの泡盛

NFT付き紅型ラベルの泡盛

「2021年12月に、紅型職人の知念冬馬(ちねんとうま)さんが、紅型をスキャンしたデジタルデータをNFTに紐付け、NFTのオンラインマーケットに出品したところ、5点のうち2点が購入されました。日本の伝統的工芸品のNFTとしては初の事例です。また、2022年のカンファレンスイベントで瑞泉(ずいせん)酒造と連携して琉球紅型ラベルにNFTを紐付けた泡盛を限定販売したところ、通常の泡盛の20倍ほどの高額で即完売したんです。ラベルの紅型デザインを提供したやふそ紅型工房さんは、ライセンスフィーという形でデザインに対する報酬を得られました」

デジタルの力を活用して新しい価値を提供する紅型コンソーシアムが、最先端のデジタル技術と沖縄の伝統工芸をつなぐ橋渡し役となっています。

※1 NFT:Non Fungible Token 直訳すると「代替不可能なトークン」で、「暗号資産」とも呼ばれる。トークンとは「データや通貨、モノ、証明」のこと。唯一無二の本物であることと所有者が証明できるため、インターネット上でコピーされ取引されても、所有者には売上の一部が還元される。音楽やSNSの投稿・ゲーム・動画・書籍・アートなど、さまざまな著作物がNFT化できる

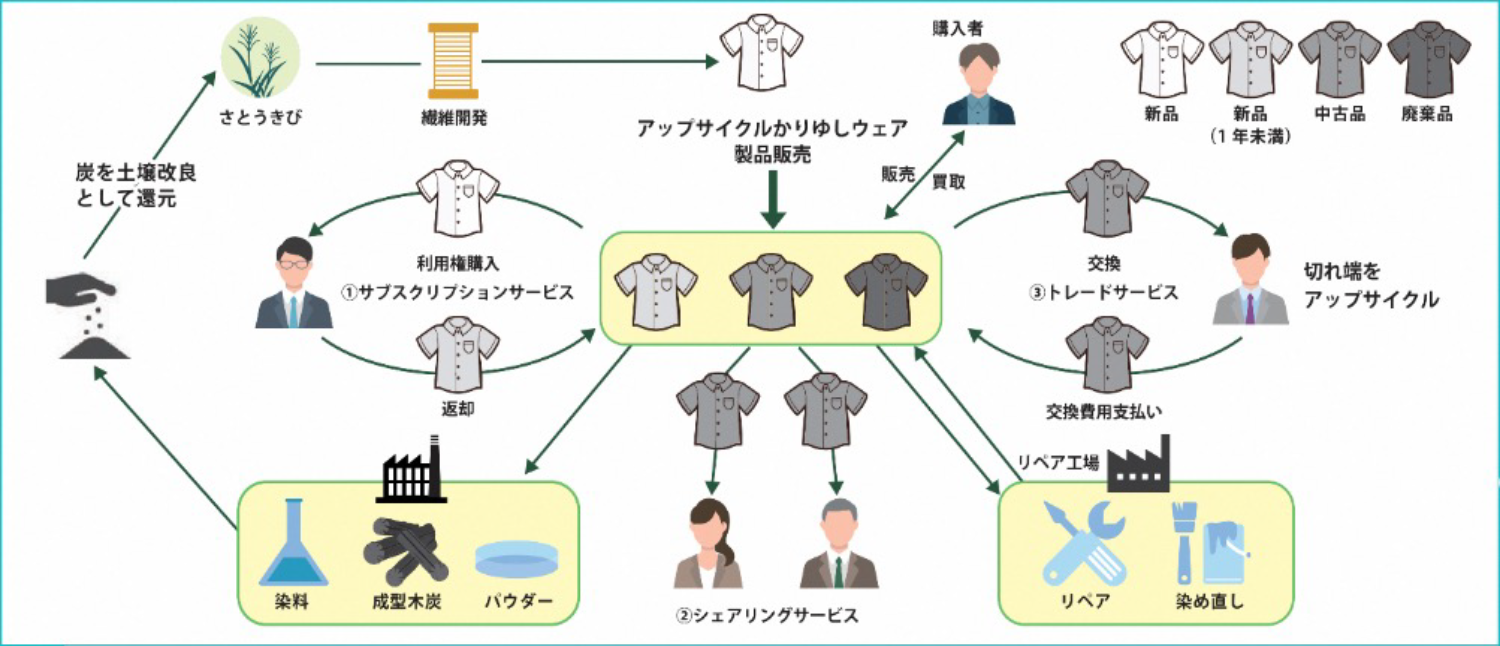

デジタルで創造するサステナブルなかりゆしウェアサービス

okicomと株式会社Rinnovationの共同出資で2021年に設立されたのが、株式会社BAGGASE UPCYCLE(以下、バガスアップサイクル )です。バガスアップサイクルが手がけるのは、さとうきびの搾りかす =バガスをかりゆしウェアやジーンズにアップサイクル(※2)し、売らずに貸し出す形で提供、最後は土に還すプロジェクトです。

※2アップサイクル:本来なら廃棄されるものを、デザインやアイデアで付加価値の高い別の製品に生まれ変わらせること

パウダー状に粉砕したバガスを和紙と撚り合わせて縦糸に。オーガニックコットンの糸を横糸にして織った生地でかりゆしウェアやジーンズを製造・レンタルし、最後は土に還す

パウダー状に粉砕したバガスを和紙と撚り合わせて縦糸に。オーガニックコットンの糸を横糸にして織った生地でかりゆしウェアやジーンズを製造・レンタルし、最後は土に還す

「限りある資源で作ったものを使っては捨てるこれまでの形から、『サーキュラーエコノミー』と呼ばれる循環型の製品ライフサイクルへの転換を目指しています。『循環型である』ことに価値を置くことで、新たな顧客と収益機会の開拓が可能だと考えているからです」

収益機会の一つは、観光産業に新たなコンテンツを提供し高付加価値化することです。

バガスアップサイクルでは、県内の5つのホテルと民間旅行会社のラウンジにかりゆしウェアの展示・貸し出しコーナーを設置。衣服を切り口にした新しい沖縄の楽しみ方を提案するほか、製糖工場見学や製糖工場が立地する自治体であるうるま市と連携し、サトウキビや循環経済を題材とした旅行商品の開発にも取り組んでいます。

さとうきびの栽培と製糖業、かりゆしウェアの製造と販売は沖縄らしい大切な産業であり文化ですが、価値が生み出され提供される過程で物理的に捨てられる部分が大きいという特徴があります。

また、かりゆしウェアは、県外からの観光客やビジネス出張者が旅行中に購入したものの、日常では着る機会が少なく、箪笥の肥やしになっていずれ捨てられてしまうというケースも少なくありません。一方のさとうきびは重量の約20%がバガスになり、そのうちの約9割は工場内でカーボンニュートラルな燃料として利用されていますが、全てを使い切れるわけではありません。

1月〜3月の製糖期に製糖工場に集まるさとうきび このうち約20%がバガスとなる

1月〜3月の製糖期に製糖工場に集まるさとうきび このうち約20%がバガスとなる

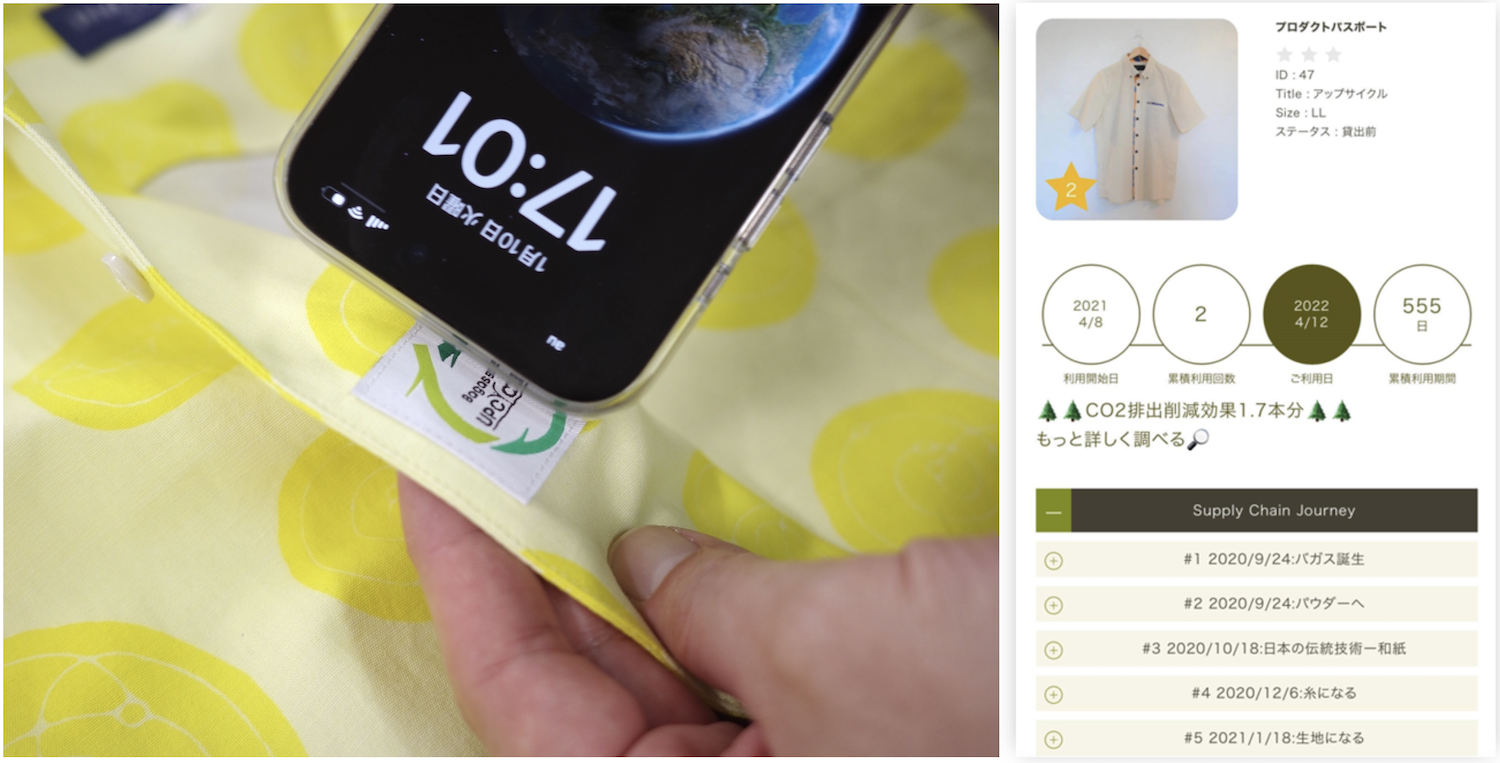

こうした課題に対して、バガスアップサイクルでは上述した循環型の製品ライフサイクルを構築し、かりゆしウェアにはICタグを装着。ICタグにスマートフォンをかざすと、製造工程や着用回数が表示されます。

1回しか着用されなくても、寿命を迎えるまで何度も着用されても、1着のかりゆしウェアを製造し廃棄するまでのCO2排出量は同じです。つまり、着用回数が増えるれば増えるほど、着用1回あたりのCO2排出量は減っていきます。

従来のアパレルの常識では、1着の価値は着れば着るほど下がっていきますが、バガスアップサイクルのかりゆしウェアは、着れば着るほど環境貢献度が上がっていきます。着用1回あたりのCO2排出削減という新たな価値をデジタルの力で可視化し、自身の消費行動が社会や環境に与える影響をより良いものにしたいと考える顧客ニーズに応えているのです。

売らずに貸し出す仕組みには貸し借りで発生する様々な管理が必要となりますが、ここにもデジタルが 活躍しています。

製造工程や貸出履歴をデータ化しデジタル表示させる『プロダクトパスポート』

製造工程や貸出履歴をデータ化しデジタル表示させる『プロダクトパスポート』

「2019年に沖縄県の沖縄アジアITビジネス創出促進事業(他産業連携クラウド環境促進部門)の補助を利用し、管理システムの基礎を構築しました。ものづくりの部分は共同創業者であり、パートナーシップを組む株式会社Rinnovationが担い、ビジネス構築とIT活用を弊社が担いました。

観光客やビジネス出張客向けに1回ずつ貸し出すシステムに加え、月額の定額制でかりゆしウェアやジーンズを上限枚数まで借りられるサブスクリプションもあり、デジタルなしでは煩雑で莫大な管理コストかかります。また、この部分をデジタルで回すからこそ、製品が貸し出されたタイミングと回数がデジタルデータで残り、ICタグで表示させることができるん です」

小渡さんは、「デジタル活用を目的とするのではなく、先により良い社会像や生活像のゴールを描き、デジタルはゴールに向かって『新たな顧客に新たな価値を提供する』事業開発のピースとして当たり前に使いこなす。これが地元のIT企業の役割だと考えています」と話します。

改めてDXの定義を紐解いてみると、「デジタル技術の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」(提唱者 スウェーデン ウメオ大学 エリック・ストルターマン教授)とありま す。

「紅型のデザイン価値の収益化」「地元の未利用資源を生かした環境負荷の低いアパレル製品ライフサイクルの創造と収益化」を目指す事業創造は、DXそのものと言えるのではないでしょうか。

事業創造のDXは、人と人の縁から始まる

これからDXによる新規事業開発に取り組もとする事業者に向けて、小渡さんは次のように語ります。

「私は『異業種間の発展性のある雑談』の場や会話を大切にしてきました。これまでの延長線上にない、変革と呼べるような新しい取り組みは、決して一業種の一社でできるものではないと思います。

デジタルは、つながっていなかった物事どうしをデータでつなげ、見えていなかった物事を見える化するツールなので、一見遠い物事を掛け合わせようとする時に真価を発揮します。そして、遠い物事を掛け合わせようとする意志は、人間にしか持てないものです」

「製糖工場の余剰資源 」と「ビジネス・観光客」をデジタルでつないだバガスアップサイクルと、「伝統工芸」と「海外・県外の沖縄ファン」をNFTの活用でつないだ紅型コンソーシアム。

遠い物事の掛け合わせは、まだまだ見つけられそうです。