- 事例紹介

- IT活用/Resortech EXPO

1956年、沖縄がまだアメリカだった頃に誕生した沖縄銀行は、1970年代から行内にシステム部門と人材を抱え、銀行の9割が使用する共同システムを使わず、内製を貫いてきた全国でも珍しい銀行です。

紙とそろばんの時代からいち早くデジタルに着目し、その重要性を理解して行内に力を蓄えてきた沖縄銀行は、現在、送金、資産管理がスマホで完結する銀行アプリ「おきぎんSmart」の開発・提供、X-Tech Innovation(クロステックイノベーション)共催、県内企業の販路開拓支援・コンサルティング事業を担う地域総合商社「株式会社みらいおきなわ」の設立といった先進的な取り組みに次々と挑戦し、注目を集めています。

長くシステム部門に所属し、そうした沖縄銀行の核を作って来られた常務取締役の髙良茂(たからしげる)さん、おきぎんエス・ピー・オーシステム開発部の大嶺政人(おおみねまさと)さんに、沖縄銀行のデジタル化の歩みと、そこから生まれた沖縄銀行ならではの取り組みを伺います。

※X-Tech Innovation(クロステックイノベーション):ふくおかフィナンシャルグループ(FFG)はじめ地銀5行共催のビジネスコンテスト。デジタルテクノロジーを駆使した新たなサービスを競い、最優秀・優秀賞受賞者は東京開催のグランプリファイナルに出場する

「システム内製」を選び続けた沖縄銀行

今では当たり前になった銀行業務でのコンピューター処理ですが、その始まりは1960年代までさかのぼります。

その当時、沖縄銀行は、県内情報産業のさきがけであった株式会社OCC(当時は株式会社沖縄電子計算センター)に電算(コンピューター)処理を委託していました。毎日データを持ち込み、バッチ処理された帳票を引き取って全支店に配っていたそうです。

しかし、復帰直後の1973年には電子計算課を行内に設置。1980年頃までには、委託していた帳票類も自行で処理し、開発部門も基本的には内部人材で固め、ほぼ内製化にこぎつけます。24時間365日必要な運用についてはOCC の力を借りていましたが、1990年のおきぎんシステムサービス株式会社(現・株式会社おきぎんエス・ピー・オー)設立以降、開発・運用すべてをグループ内で行う体制を整えました。

他行システムとコンピューターを譲り受けて始まったオンライン化

全国的には、銀行業務の情報処理技術やコンピューターシステムを使ったデジタル化(いわゆる銀行オンラインシステム化)は1960年代に始まりました。沖縄銀行のデジタル化が本格化したのは、復帰後の1976年なのだそうです。

大嶺さん

「私たちがまだ学生だった1976年が沖縄銀行のデジタル化の第一歩。三井住友銀行さんの電算部へ派遣された約10名が運用を学び、コンピューターとシステムを譲り受けてスタートしました。単科目の電算処理、例えば『預金に1万円入金された』という集計ができるようになった段階です。

次の転機は1980年。NECさんのパッケージをカスタマイズしていく形でした。複数のシステムでのデータ共有が可能になり、顧客情報管理、電話回線、デジタル回線を使ったサービスも生まれました。

次の大きな切替は私たちが関わった1989年。どこのパッケージも使わず、すべての開発を自行で行いました」

1989年の大規模な開発の前、入行して2年目にお二人が手がけていたのは、一言で言うなら「支店長代理のそろばん作業をなくす」システムでした。

髙良さん

「営業店の支店長代理が毎日の出入金を合計し、差額を計算する作業はすべてそろばんでした。これをオンライン処理できるようにしたのが1986年頃です」

大嶺さん

「営業店のオンライン端末にたまった伝票データをホストコンピューターでまとめ、夜間のバッチ処理で翌朝いちばんに集計されるようにしました」

さらに行ったのは、沖縄ならではの事情から取扱量が増加した外国為替(外為)システムの設計。

大嶺さん

「米軍基地の存在もあり、沖縄は貿易が盛んな地域。外為は、全国的に見ても非常に取扱件数が多いのが特徴です。それまで使っていたオフコン(※オフィスコンピューター)では処理能力が追いつかず、いつまでも印刷が終わらない(笑)。ホストコンピューターでの処理に変更する必要があったんです」

髙良さん

「使っていたのは海外開発の外為システム。国内系のホストコンピューターにつなぎ、日計表のこの部分にこのデータを取り込む、というしかけを作りました」

銀行業務の知識とそれに対応するシステム関連知識の双方を備えていなければ実現しない開発。1980年代の沖縄銀行は、現在多くの企業が求めてやまない「ITと業務内容に精通した人材」を内部に抱え、行内のデジタル化・効率化を進めました。この体制を崩すことなく継続させたことが、後に大きな意味を持つことになります。

※オフィスコンピューター:中小企業の事務処理用に設計された比較的小型のコンピューター

問題が起きないことが見えていた「2000年問題」

システム内製化を進めてきたからこその逸話をお聞きできたのが、「2000年問題」に関して。2000年になると同時に、コンピューターシステムの一部が誤作動する可能性があった「2000年問題」は、国中が対応に追われた一大トピックでした。

沖縄銀行では3年前から2000年問題準備室を立ち上げ、全部署での影響調査などで対策を進めましたが、システム内製化の効果は大きなものがありました。

髙良さん

「調査を通して、システムに影響がないだろうということはわかっていました」

大嶺さん

「騒ぎすぎだなあと(笑)。でも、元帳もすべてコンピューター上での管理です。こちらは大丈夫でも電力供給側でトラブルが起きて停電し、コンピューターが動かないという状況も想定しなければなりません。そうなると口座情報すらわからなくなるので、各支店何百箱分にもなるデータを印刷して備えました。ペーパーレスどころか紙に埋もれましたね(笑)」

髙良さん

「1999年12月31日は、万一に備えて、全役員と私たちシステム担当者(20~30名)が牧港のコンピュータセンターに待機していました。5、6時間前にすべての準備を終え、食事したり、囲碁や将棋を打ったり。ただ12時を待つだけの時間でした」

大嶺さん

「ソースコードからすべて確認して問題ないと感じていたので食事やゲームができるんです。懸念事項は停電だけ。エレベーターには乗りませんでした(笑)」

そしてやってきた2000年。予想通り、何事もなく時計の針は12時を過ぎていきました。

基幹システムを内製化していなければ、この時を待つまでの雰囲気は全く違うものになっていたかもしれません。

コストメリットによる内製化選択が強みを作る

2000年以降、金融業界にコスト削減の嵐が吹き荒れ、基幹システムのパッケージを共同使用する銀行が多数派に。その中にあって沖縄銀行が内製を貫いてきた理由を尋ねると、意外な答えが返ってきました。

髙良さん

「試算で共同システムがコスト削減にならないことがわかったんです。システム開発は結局人海戦術。沖縄は人件費が安く、同じ金額で東京の3倍集められるので、内製する方にコストメリットがあったんです」

大嶺さん

「基本的にソフトは1989年から大きく変わりませんが、ハードは4回ほど交換されているので、そのたびに共同化するかしないか経営陣は悩んだと思います」

幾度もの転機で、内製を選択してきた沖縄銀行。基幹システムを内製に切り替える銀行が増えている現在では、そのメリットを感じ、時代を先取りしていたようにも感じられます。

髙良さん

「そんなつもりはなく、あくまで結果オーライ(笑)。でも、DXの推進にはシステムを理解できる人材が多い方が効率的ですよね」

国の施策に素早く応え、アプリを開発

社会生活の基盤を支える銀行は、国の施策、制度への対応も求められ、業界団体からの要請で新たなシステムを開発する必要に迫られる場面も多いそうです。

窓口やATMに並ばず様々な手続を済ませられるおきぎんSmartやOKI Pay(オキペイ/スマホ決済サービス)の開発は、スマートフォンの普及と利用者の利便性向上はもちろんのこと、2017年の金融庁からの号令で取り組んだものでもあったのです。それに素早く対応できたのは、システム部門を行内に抱えていたからこそでした。

髙良さん

「おきぎんSmartは、『APIというインターフェースで連携する、グローバルで使えるアプリを2019年までに作るように』という指示を受けて開発を進めました」

大嶺さん

「APIは世界標準の取引フォーマットです。システムは銀行ごとに違いますが、APIを使えば決済データを各銀行の口座とやりとりできる。そのインターフェースを作れ、という指示でした」

髙良さん

「システム内製の強みを生かしていち早く開発を行いました。他行の場合、アプリ化にはまだ対応できていないところも多くありそうですね」

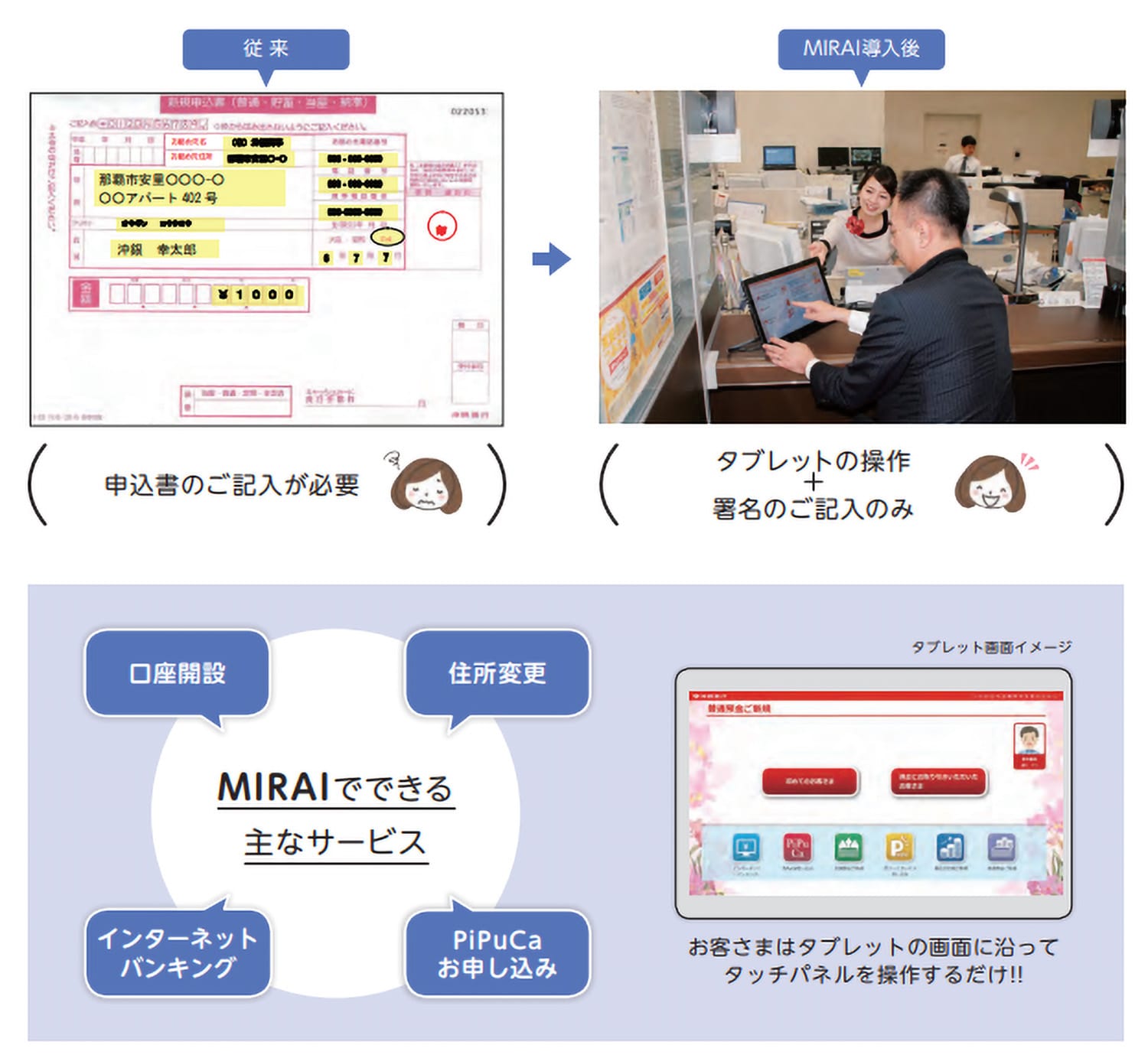

タブレットがもたらす業務フローのDX

スマホアプリで来店不要の流れを作りながら、タブレット配置など窓口業務のDXにも力を注いでいる沖縄銀行。そこには、利用者に寄り添う地域の銀行ならではの視点があります。

髙良さん

「おきぎんSmartは2022年に10万ダウンロードを達成しましたが、各支店窓口での手続も効率化を進めるため、タブレットの設置を始めています」

大嶺さん

「現状、窓口設置のタブレットでできることは、新規口座開設や住所変更、紛失手続きなどです。窓口でも画面上ですべての手続を行えるのが理想なので、件数が多い取引から順次開発を進めているところです」

髙良さん

「おきぎんSmartは本人確認済でほぼすべての手続が可能ですが、スマホ操作が難しい方もおられます。でも、ロビー係がサポートする窓口のタブレットからなら入力できる。お客様と接する窓口のDXはいくつものクッションを設けて進めなければならないと思っています」

窓口でのタブレット使用は、内部処理にも大きなインパクトを与えています。

髙良さん

「タブレットに入力してもらうことで、紙の場合は必須の記載内容や印鑑照合といったチェック作業をほぼなくせるんです。事務フローが変わる。まさにDXです。

また、ペーパーレスも相当な効率化。事務フローはもちろん、10年、15年、永久保存の書類格納スペースのための固定費削減にもつながります」

DXと従来の銀行業務を超えた領域への挑戦

沖縄銀行は内部のリスク管理強化とともに働き方改革にも努め、セキュリティに万全を期しつつリモートワークや支店会議室のオフィス化にも着手。

2017年から参画したX-Tech Innovation(※)沖縄大会の開催、県内企業の販路開拓支援・コンサルティング事業を担う株式会社みらいおきなわの設立、沖縄銀行と関連子会社9社のおきなわフィナンシャルグループ(OFG)化。数十年にわたって力を注いだシステム部門とその人材が大きな力となり、自治体や企業のDXを支援する様々な取り組みが生まれ、銀行の枠を超えた領域へと踏み出しています。

※X-Tech Innovation(クロステックイノベーション):ふくおかフィナンシャルグループ(FFG)はじめ地銀5行共催のビジネスコンテスト。デジタルテクノロジーを駆使した新たなサービスを競い、最優秀・優秀賞受賞者は東京開催のグランプリファイナルに出場する

沖縄発ベンチャーを後押しするX-Tech Innovation

髙良さん

「X-Tech Innovationを開催していたふくおかフィナンシャルグループ(FFG)の福岡銀行さんとは、Wallet⁺(ウォレットプラス)導入を通して業務提携していました。県内の、志と技術力があっても資金がないベンチャーの支援をしたいと考え、沖縄大会の開催を行っています」

大嶺さん

「沖縄県内はもちろん、東京からもエントリーがあります。今年も12月に開催予定で、どんな企業が出てくるかとても楽しみです」

沖縄大会で優勝すれば、東京進出の道、資金調達の道も大きく開けます。東京をはじめ他地域からの参加によって、県内発スタートアップやベンチャーの質がさらに高まる良い形が作られつつあるかもしれません。

みらいおきなわの販路開拓支援・コンサルティング事業

髙良さん

「2022年8月には、四国の地銀4行の地域総合商社「Shikokuブランド」と連携して香川県の高松三越でファッションキャンディさんのお菓子販売を行いました。

みらいおきなわの職員が店頭に立ち、商品説明なども行った結果、1日約12~14万円の売上につながっています。2023年1月にはりうぼうさんで四国物産展を開催する予定。お互いの地域活性化につながる取り組みです」

沖縄バイオ関連企業14社の販路拡大支援で、沖縄ならではの素材や技術、アイデアも県外に届ける取り組みも進んでいるのだそう。様々な分野で、様々なビジネスの種まきが行われています。

県内企業・自治体をグループ全体でサポート

2021年のフィナンシャルグループ化では、情報やノウハウの共有も進み、連携が強化されました。特にシステムを担うおきぎんエス・ピー・オーとの連携で、企業や自治体の様々な相談に応えられる体制も整いつつあるようです。

髙良さん

「銀行支店が総合的な相談窓口の役割を果たせるよう取り組んでいます。グループ間で連携してサポートを行い、解決が難しいものもヒアリングで深掘りして次の一手を提案したいですね」

大嶺さん

「グループ発足からまだ1年ですが、県内65店舗(県内60店・県外1店・出張所4店)や法人営業部とおきぎんエス・ピー・オーが連携して動けるようになりました。自治体向けには法人事業部と、企業向けには各支店の担当者と帯同して説明などを行っています」

髙良さん

「ニーズが多かったネットワークやサイバーセキュリティ、財務会計や人事管理システムをパッケージ化。エス・ピー・オーは最適なパッケージの紹介、レクチャーやデータ移行、メーカーさんとの橋渡しなどを担います。自治体へのデジタル化を促す流れはデジタル庁発足でかなり強まっています。ヒアリングを強化し、サポートを進めていきたいと思います」

このほか、2020年の第4回までは観光事業者を対象としていた『美ら島商談会』を、県内企業と県内外からソリューションを提供する企業のマッチングの機会提供の場『DX編』として2022年1月、10月に開催。リアル会場だけでなくオンラインもつなぎ、10月には150の商談につなげるなど、DXの流れを加速させる取り組みを進めています。

沖縄の地域DXを見据えて

おきなわフィナンシャルグループと沖縄銀行は、2022年3月と5月にそれぞれDX認定事業者となりました。

「サービス向上と業務効率化、行内DXを進めてきたら、いつの間にかDX認定事業者の基準を満たしていた」と、髙良さんは笑います。

それを支える新たなシステム、取り組みに関する意思決定を良質でスピーディーなものにしているのは、髙良さんのようなシステム部門出身の役員の存在でした。

大嶺さん

「システム部門の人たちはわかりやすく伝えることが不得意なものですが、常務の髙良はしっかり噛み砕いて他の役員に伝えられる。髙良以前にもシステム出身の役員がいました。上層部にそういう人間がいてくれることは大きいですね」

行内の業務DXを進めるとともに、県内他行に先駆けて銀行アプリをリリースするといった素早い対応は、銀行内部にシステム部門を抱え、人材を育ててきたからこそ。自行に力を蓄えたことが、大きな強みとして花開こうとしています。

県内全域を網羅する支店の窓口から県内企業や自治体の細かなニーズをとらえ、幅広い分野をカバーするグループ企業と連携し、スピード感を持って様々な課題の解決策や描く未来への道筋を示していく。

沖縄銀行にしかできない新たな形で、県民と県内企業に寄り添い、発展を促すサービスが生み出されつつあり、それが、これからの沖縄の産業にポジティブな変化をもたらすことにつながることが期待されるのではないでしょうか。

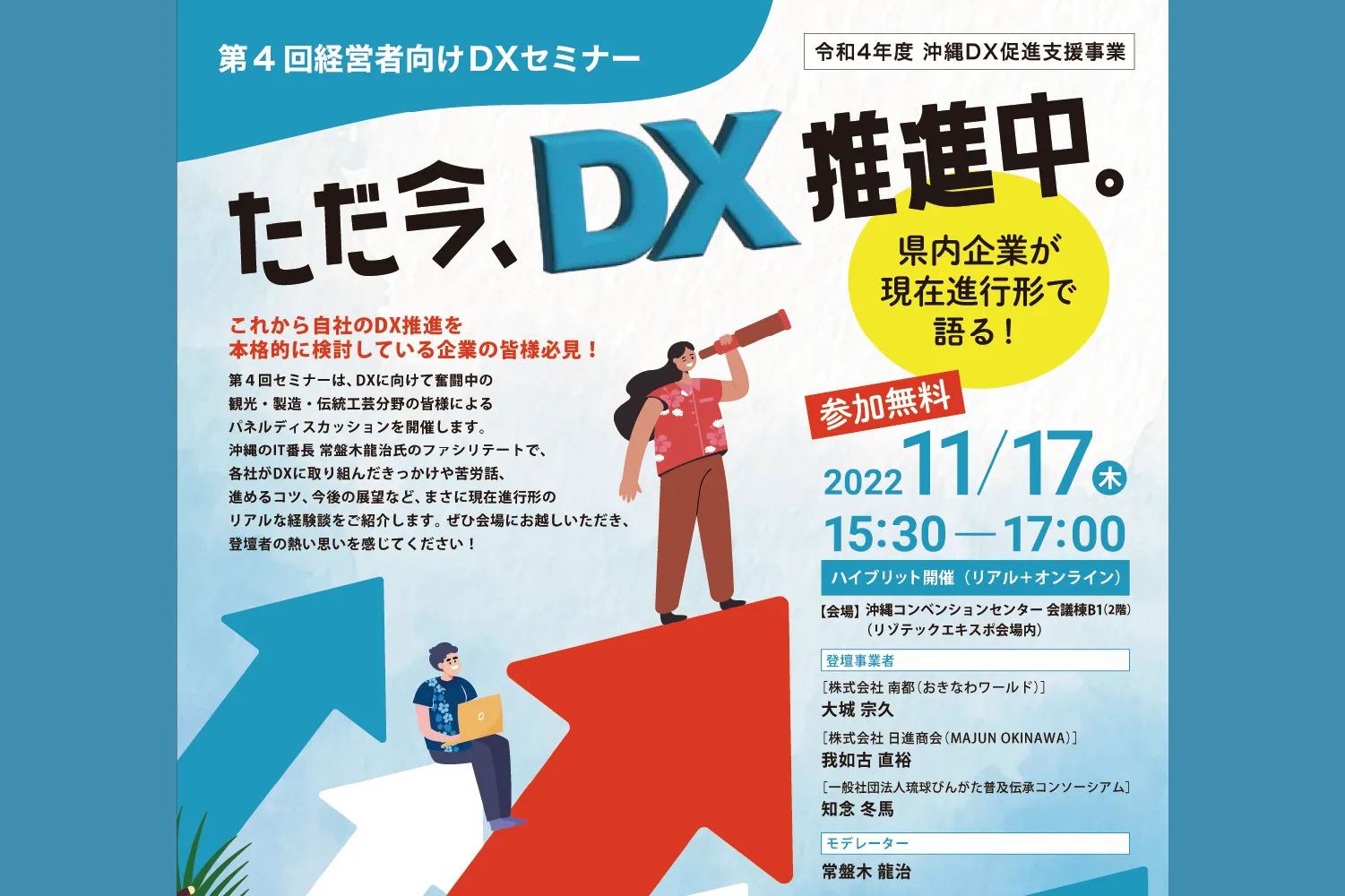

ResorTech EXPO 2022 in Okinawaで開催される復帰50周年記念シンポジウムのパネルディスカッションに、髙良茂(たからしげる)さんが登壇されます。おきなわフィナンシャルグループのこれからの取り組みについてもお話しいただく予定です。ぜひご参加ください!

日時:2022年11月18日(金)10:30~12:00

場所:沖縄コンベンションセンター会議棟 会議場B1 ※オンライン視聴可

お申し込みはこちらから

【PROFILE】

会社名:株式会社沖縄銀行

代表者:山城正保

所在地:那覇市久茂地3-10-1

TEL:098-867-2141

創業:1956年7月10日

従業員数:1167名(2021年3月末現在)

店舗数:65店(県内60店・県外1店・出張所4店)