- 新着記事

- IT活用/人材育成

沖縄県DX推進本部CDO補佐官に聞く!「沖縄らしいDXとは」第2部:沖縄らしいDXとは。生活、産業、行政、どこから取り組む?

- 支援情報を探す

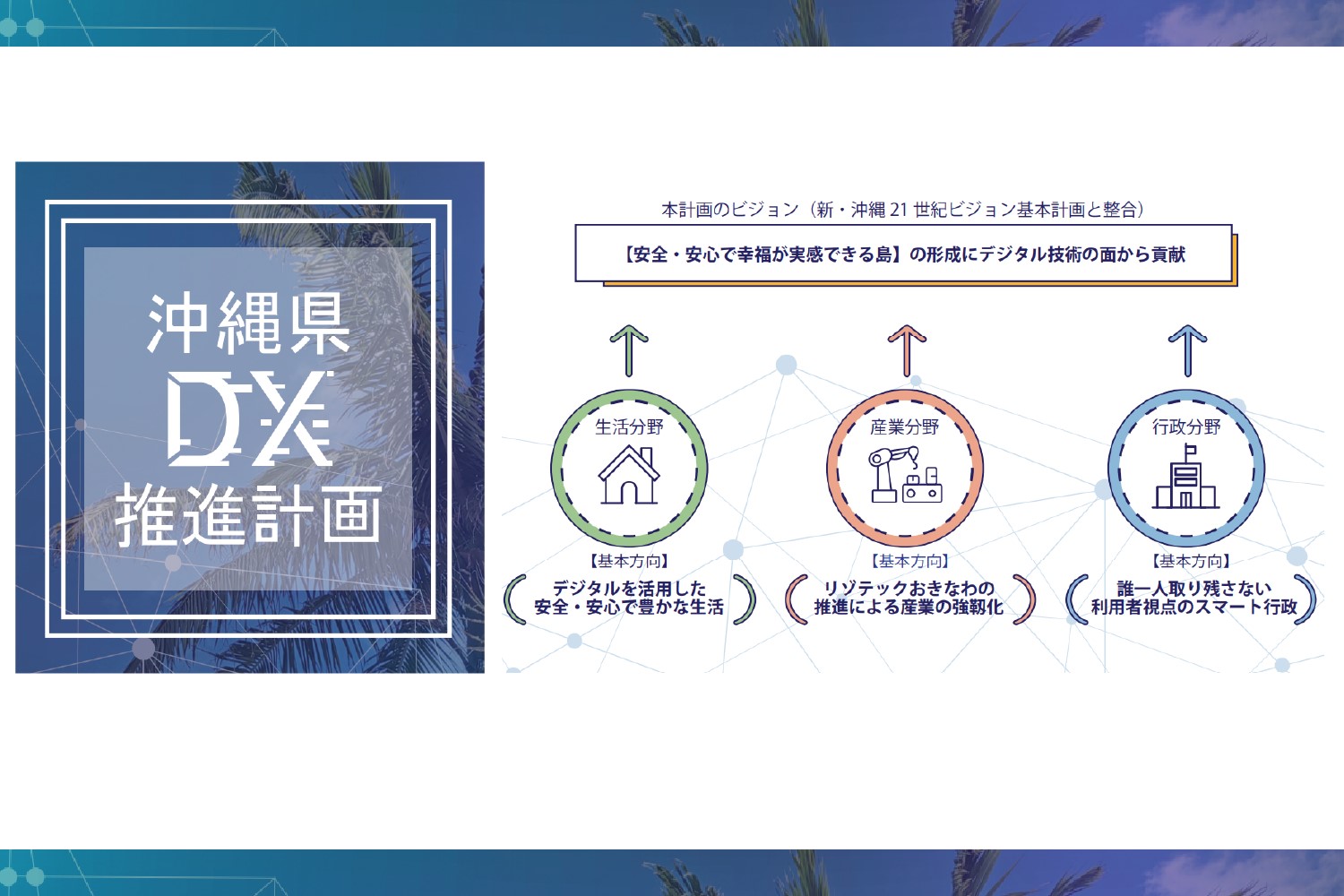

沖縄県は、2021年に行政のデジタルトランスフォーメーション※(以下、DXという)の推進を目的として、「沖縄県DX推進本部」を設置しました。知事を本部長、副知事(企画部担当)をCDO(Chief Digital Officer:最高デジタル統括責任者)とし、2022年にCDO補佐官に就任した細川巧(ほそかわたくみ)さんを中心に、DX関連施策のための総合計画である「沖縄県DX推進計画」実現に取り組んでいます。

こちらの記事では、細川さんへのインタビューを通し、行政が考えるDX推進をご紹介するととともに、沖縄らしいDXとは何かを掘り下げていきたいと思います。

インタビュアーは、最先端のITイノベーションを活用する場と機会を提供し、沖縄県経済の振興・課題解決の支援に取り組む、一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター(ISCO/イスコ)理事長の稲垣純一(いながきじゅんいち)さん。行政、支援機関、情報通信産業、その他のあらゆる産業、様々な視点からの質問で、沖縄県の目指す未来の姿に迫ります。

第2部では、「沖縄らしいDX」の進め方や展望、ビジョンを交えて議論いただいた内容をお届けします。

※デジタルトランスフォーメーション:(Digital-Transformation)の略称で、スウェーデンの大学教授であったエリック・ストルターマン氏が提唱した「ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念です。DX においては、利便性の向上や新たな価値を創造するといった、利用者目線の改革が目的となります。(『沖縄県DX推進計画 概要版』より)

沖縄らしいDXとは

──── 2022年9月に発表された沖縄県DX推進計画では、沖縄の社会を「生活」「産業」「行政」の三つに分けて議論を展開しており、筆頭には生活分野が挙げられています。今のところ産業と行政の課題がクローズアップされていますが、沖縄のDX推進はどの分野から取り組む必要があるとお考えでしょうか。

細川さん

計画の本丸は生活と産業です。ただ、行政が緩やかに先行しなければ、生活と産業のDXを促進する施策立案ができません。難しいことではありますが、まずは行政がDXの成功体験を得て、生活・産業を先導しつつ、一緒に何ができるのかを考えることが必要だと思っています。

企業に置き換えれば、CS(Customer Satisfaction/顧客満足度)を高めるにはES(Employee Satisfaction(従業員満足度))を高める必要があるということです。ESが高まると、顧客が喜ぶこと、望んでいることを感じられるようになります。それによってCSが上がっていくんです。「ESなくしてCSなし」と同様、「行政の改革なくして生活・産業の改革なし」。そうでなければ、DXはなかなかしんどいのではないかと思っています。

──── なるほど。行政がリーダーシップを発揮する、あるいは一足先を行って模範を示すことも大切ですね。別の見方をすれば、デジタルを活用し、究極の目的である「安全、安心で豊かな沖縄」を作るには、強い経済が不可欠です。そのためには産業を発展させなければなりませんが、その基盤になるのが行政というお考えですね。

順番としては、まず基礎工事(=行政分野)、次に建築を行い(=産業分野)、立てた建物の中(生活)で、県民に、今より豊かでより安全、安心な生活をしてもらう。本来はそうした順番が良いのでしょうが、待っていては産業の取り組みが遅れてしまいませんか。

細川さん

先行というほど進んではおらず、逆に産業や生活分野が先を行っている部分もあります。行政も一緒に産業の設計図を描こうとする時には、知恵とイメージが必要です。少なくともイメージが湧くところまで、行政はレベルを上げていかなければなりません。ただ、まだそこに至っていないので、先行できるよう努めなければと考えています。

──── 計画を示す際、ビジョンという言葉が使われます。ビジョンはビジブルな姿、目に見えるもので、色々あります。設計図レベルの細密なものがなければ進めないわけではなく、明るい未来を感じさせる抽象画のようなものでも、それが大きな力になる気がするんです。必ずしも精密な計画ができなくても、県民の心、行動を一つにまとめる大きな力になるビジョンは示せるのではないか。県民も行政も協力してそうしたビジョンを作るべきではと個人的には思うのですが、どうでしょうか。

細川さん

はい、その通りだと思います。細密なものでは、出来上がった頃にはもう次の世代になってしまいますので、それができてから生活や産業を引っ張っていくという話ではありません。

アジャイルプロジェクト(計画、設計、実装、テストを小さな単位で繰り返しながら進めるプロジェクト手法)と同じで、1個目の小さな輪っかを走らせるだけでいいのかなと思っています。アジャイルの1周目を回し、2周目、3周目でさらに大きく。DX推進計画は1周目のビジョン、計画であり実装を早く回したいですね。

──── 1970年開催の大阪万博には非常に多くの芸術家が参加し、未来を描きました。詳細な設計図ではなく、本当に力のあるイメージを作り、共感を得ることがその役割だったと思うんです。そういう意味では、小説家、音楽家、ファッションや映画関係者など、様々な芸術関係者が沖縄のDXに参加しても良いのかもしれませんね。

沖縄ならではの課題

──── 沖縄でCDO補佐官の職に就こうと思われたきっかけは。

細川さん

沖縄には義理の祖母や親戚も住んでいて、第二の故郷という思いがある土地だったことも大きいですが、応募のきっかけになったのはコロナ禍です。

私は約25年間IT企業に勤め、事務機器を取り扱う企業に転職しました。DXで会社を変えたい、右肩下がりの売上に変革を起こしたい、という言葉に共感し、約10年間そのお手伝いをさせていただいたんです。顧客には自治体も含まれており、接点がありました。

コロナ禍では、自治体はワクチン接種を始め様々な対応に追われましたが、ITの知識が不足しているために人海戦術で対応しているケースがほとんどでした。もっといい方法があるのに、と歯がゆく感じ、そうした部分を内側から変えていけたら、と考えたんです。

──── ひとつの会社を変革するご経験を積まれて、今度は沖縄県丸ごとの変革にチャレンジするということですね。県民は大いに期待しているところではないでしょうか。

以前から沖縄について並々ならぬ知識をお持ちだったかと思いますが、実際に住まわれ、毎日お仕事をされるようになって感じる沖縄の固有課題などの発見があれば教えていただきたいです。

細川さん

IT業界にいたので、沖縄には人材育成のプログラムも大学も充実し、高度な人材も育ちつつあり、ベトナムのダナンなどのようなIT集積地になっていると思っていました。人材が東京や大阪に流出してしまう課題があることは、沖縄に来てから理解したところです。

高度なIT人材の働く環境をまだ整えられていない部分は、県のレポートなどで見聞きはしていましたが、実態として再認識しました。

──── 私も沖縄に30年住み、そのうち21年は専門学校の校長をしておりました。学生は優秀で就職率も大変良かったのですが、特にIT関係では県外に就職する学生をたくさん送り出してきました。

沖縄では、本土に比べると兄弟姉妹が多い家庭がほとんどです。多くの子どもたちが大学や専門学校に通う時代に入り、全員の高等教育費を負担するのが難しく、奨学金に頼らざるを得ません。少しでも早く返済するには高い年収を得られる企業に就職しなければ、と、沖縄で仕事をしたいと思っている学生もどんどん外へ出ていくことになり、大変悔しい思いで見ておりました。

決して損失ばかりではなく、県外にネットワークができる、経験ができるという利点もありますが、彼らが戻ってこられる環境を、我々沖縄にいる人間が作らなければなりませんね。

細川さん

そうですね。実は沖縄に限った話ではないんです。私の出身地である大阪でも東京一極集中で、外に出ていってしまう、帰ってくると年収は低くなってしまうという課題がありました。

先日、リゾテックエキスポで講演していただいた山形大学の先生も、そうした問題が顕著化しているということでした。「特色が出せず、外へ出た人材の受け皿となる仕事を生み出せていないが、それがなければ地方は衰退していくだけ。我々世代が一番やらねばならないことは、若者が安心して働ける場所を作ることだ」とおっしゃっていて、本当にその通りだと思いました。

日本とアジアを結ぶ拠点、世界に開かれた交流と共生の島である沖縄での越境人材の活用

──── 細川さんも私もIターンですが、Iターンで他の都道府県から沖縄に来る人は大変多く、沖縄から県外に出る人と同じぐらいでは、と言えるほどです。しかし、残念ながら海外から沖縄に移住してビジネス活動をなさる方は一部にとどまっています。もう少し沖縄の国際性を広げ、世界から沖縄に人材が集まるようにできればと感じますが、細川さんはどうお考えですか。

細川さん

県も海外観光客の誘致に力を入れていますが、労働人口減少を食い止めるために、労働者、特にIT人材・DX人材に関しても確保に向けて取り組んでいきたいと考えています。

──── 沖縄科学技術大学大学院(OIST/オイスト)の研究者、教授職として来られた皆さんが沖縄でビジネスを始める、OISTを離れても沖縄に住み続けるといったケースが出てきているようです。このような場をもっとたくさん作れたらと思います。

細川さん

そうですね。県としてもスタートアップなど、ビジネス創出に関わる方々が集まる場所を作ることに注力しています。公的にはもちろん、そうでないコミュニティも育てていくお手伝いができたらと考えています。

沖縄ならではの特色、新規産業優位性や潜在力を生かした新規産業の創出について

──── 県の策定する様々な計画を30年間拝見していると、アジアに近く、アメリカ文化が根付き、世界のウチナーンチュ大会に何千もの人が世界中から集まることから、沖縄の優位性として「国際化が進んでいる」ということが挙げられています。

少しだけ苦言を呈するなら、私はこれには違和感を持っています。

世界のウチナーンチュ大会は、沖縄から外へ出た人が戻って来る、逆に閉じた世界に見えるんです。空手も多くの愛好者を世界中から沖縄に集めるすばらしいものですが、ひとつのスポーツという閉じた世界であることは否めません。これから先、次の領域につながる部分がとても重要で、その良い事例となったのがOISTだったのではないかと思っています。

沖縄がアジアに近いことは地理的にも間違いなく、インバウンドの観光だけでなく、物流や文化交流も多く積み重ねてきています。新規産業の創出について、アジアとのつながりをもっと活性化できないかと思うのですが、どのようにお考えですか。

細川さん

地理的な優位性は確かにあると思っています。船の時代、琉球王国が流通の中核を担い、世界に開かれた日本の窓口になったように、飛行機の時代の今、沖縄の周辺には3時間、4時間の範囲に様々な国があり、消費者も労働者も多く存在しています。それを活かした新規産業、人材の流れを作るなど、アイデアは色々あると思っています。県側としてもそうしたことを視野に入れ、アンテナを張りながら施策を立てているところです。

──── 沖縄がすでに獲得しているもの、空気のようにあたりまえになっていて、気づかないことに目を向けてもいいかもしれません。アジアに近いと言っても、経済環境が異なればニーズやシーズ、あるいは提供できる環境の違いもあります。その違いからこれまでにない組み合わせができ、新しいものを生み出せるのでは、という期待もありますね。

細川さん

そうですよね。チャンプルー(沖縄の言葉で「混ぜる」という意味)によって生まれた独特の文化は日本人でもおもしろいと感じます。それと同じように、京都ではなく沖縄をおもしろいと思う他国の人もたくさんいるのかなと思っています。

──── 日本が高度経済成長を遂げ、経済大国として名をとどろかせていた時代には、アジアの国々が日本のやり方に合わせてくれました。バブル崩壊後30年が経っても思うような経済成長ができずにいる現在、発想を変えて、これまでとは違ったアジアとの協力方法が必要になってくる気がします。

細川さん

アジアの中での日本の立ち位置は変化しています。色々な国の色々な考え方を尊重しながら進めなければならないのはその通りだと思いますし、だからこそ発揮できる日本人の良いところもあるのかなと思います。自己主張し、前に出るだけでなく、相手のことを思いやりながら、集団としてものごとをスムーズに進められる能力は日本人ならでは。沖縄でも同様に、海外の色々な価値観のバランスを取りながら、新しい事業を育てていけるのではと思っています。

──── 数年前、沖縄でビジネス展開しているベトナムの企業に沖縄進出の理由を尋ねたところ、「IT技術者の人件費が安かったから」と言われたんです。IT分野では国内で作るよりアジアで作る方が安かった昔とは逆転していることに、衝撃を受けました。現在の世界の経済状況の「変化」と、細川さんがおっしゃるような日本人が普通だと思っている「良さ」が組み合わされば、また日本は大きく飛躍できる気がします。チャンプルー文化を持ち、アジアに近い沖縄では、特に実現しやすいのではないかという感想を持ちました。

今後も沖縄を大いに発展させ、沖縄型が東京を除く46道府県のお手本と言われる、そんな未来を一緒に目指していきたいと思います。

本日は長時間、興味深いお話をいただき、ありがとうございました。

細川さん

こちらこそ、どうもありがとうございました。